イラク共和国

▼ページ最下部

西暦634年、ハーリド・イブン=アル=ワリードの指揮のもと約18,000人のアラブ人ムスリム (イスラム教徒) からなる兵士がユーフラテス川河口地帯に到達する。

当時ここを支配していたペルシア帝国軍は、その兵士数においても技術力においても圧倒的に優位に立っていたが、東ローマ帝国との絶え間ない抗争と帝位をめぐる内紛のために疲弊していた。

サーサーン朝の部隊は兵力増強のないまま無駄に戦闘をくりかえして敗れ、メソポタミアはムスリムによって征服された。

これ以来、イスラム帝国の支配下でアラビア半島からアラブ人の部族ぐるみの移住が相次ぎ、アラブによってイラク (イラーク) と呼ばれるようになっていたこの地域は急速にアラブ化・イスラム化した。

8世紀にはアッバース朝のカリフがバグダードに都を造営し、アッバース朝が滅びるまでイスラム世界の精神的中心として栄えた。

10世紀末にブワイフ朝のエミール・アズド・ウッダウラ(英語版)は、第4代カリフのアリーの墓廟をナジャフに、またシーア派の第3代イマーム・フサインの墓廟をカルバラーに作った。

当時ここを支配していたペルシア帝国軍は、その兵士数においても技術力においても圧倒的に優位に立っていたが、東ローマ帝国との絶え間ない抗争と帝位をめぐる内紛のために疲弊していた。

サーサーン朝の部隊は兵力増強のないまま無駄に戦闘をくりかえして敗れ、メソポタミアはムスリムによって征服された。

これ以来、イスラム帝国の支配下でアラビア半島からアラブ人の部族ぐるみの移住が相次ぎ、アラブによってイラク (イラーク) と呼ばれるようになっていたこの地域は急速にアラブ化・イスラム化した。

8世紀にはアッバース朝のカリフがバグダードに都を造営し、アッバース朝が滅びるまでイスラム世界の精神的中心として栄えた。

10世紀末にブワイフ朝のエミール・アズド・ウッダウラ(英語版)は、第4代カリフのアリーの墓廟をナジャフに、またシーア派の第3代イマーム・フサインの墓廟をカルバラーに作った。

※省略されてます すべて表示...

ムハンマド/マホメット イスラーム教を創始した預言者。

ムハンマド/マホメット イスラーム教を創始した預言者。 メッカのクライシュ族の一氏族である大商人のハーシム家に生まれ、早くに両親に死別して、叔父のアブー=ターリブに養育される。ムハンマドがまだ商人として活動していた25歳頃、その取引先の一人だった40歳の未亡人ハディージャと結婚した。その後ムハンマドは生涯で9人の妻を持つが、彼がイスラーム教の始祖となるにはこのハディージャの存在が大きかった。40歳ごろの610年、ヒラー山で瞑想にふけっていたところ天使ガブリエルが現れ、神の言葉を伝えられ神の使いとなってその宣教にあたることを決意しイスラーム教を創始した。彼は自らを最後の預言者としてメッカの人々にカーバ神殿の主神アッラーを唯一の神として崇拝し、神の恩寵とそれに対する感謝、喜捨などの善行の義務を説いた。622年にメッカで迫害されメディナに移り、教団(ウンマ)を形成、630年にメッカを征服してカーバを一神教の神殿とした。その結果、諸部族が次々と帰順しアラビア半島の政治的・宗教的統一を果たし632年に死去した。その言行録が『コーラン』で死去後、ウンマを指導するムハンマドの後継者カリフとして初期の改宗者で長老のアブー=バクル※を選出した。これ以後4代のカリフが選出される時代が続き、それを後に正統カリフ時代といっている。しかしやがて誰をムハンマドの正統後継者とするか対立があり、次のウマイヤ家のムアーウィヤがカリフになると教団の分裂が生じることとなる。※ムハンマドの友人で古い同志。ムハンマドの妻の一人アーイシャの父であるのでムハンマドの義父にあたる。

[YouTubeで再生]

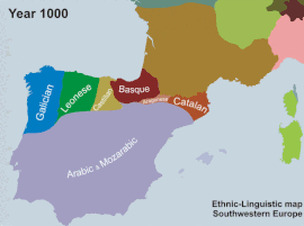

ウマイヤ朝 661~750年最初のカリフ世襲制度による王朝。ウマイヤ家がシリアのダマスクスを都として西アジアを支配、さらにその版図を中央アジアや北アフリカ、さらにイベリア半島まで拡大した。しかしアラブ人優位の政策から生まれたイスラームの「ウンマは一つ」という原理と矛盾するアラブと非アラブが対立、ウマイヤ朝カリフを否定するシーア派の出現によりイスラーム世界の分裂がはじまり8世紀に非アラブのイスラーム教徒の不満の高まりなどによって衰えアッバース家によって倒された。ウマイヤ家の中で難を逃れた人々は遠く西方に逃れイベリア半島に入って後ウマイヤ朝を建てた。

ウマイヤ朝 661~750年最初のカリフ世襲制度による王朝。ウマイヤ家がシリアのダマスクスを都として西アジアを支配、さらにその版図を中央アジアや北アフリカ、さらにイベリア半島まで拡大した。しかしアラブ人優位の政策から生まれたイスラームの「ウンマは一つ」という原理と矛盾するアラブと非アラブが対立、ウマイヤ朝カリフを否定するシーア派の出現によりイスラーム世界の分裂がはじまり8世紀に非アラブのイスラーム教徒の不満の高まりなどによって衰えアッバース家によって倒された。ウマイヤ家の中で難を逃れた人々は遠く西方に逃れイベリア半島に入って後ウマイヤ朝を建てた。

アッバース朝 750~1258年までアッバース家のカリフ支配が続いたイスラーム帝国。762年に建造された新都バグダードを中心に、8世紀末に全盛期となり、北アフリカから中央アジアに及ぶ広大な領域を支配した。9世紀なかごろから地方に独立政権が生まれ、イベリア半島・エジプトにもカリフが分立した。バグダードでは実権はブワイフ朝の大アミール、セルジューク朝・アイユーブ朝のスルタンに奪われ、カリフ支配は形骸化した。最後はモンゴルのフラグによって滅ぼされた。

ウマイヤ朝 661~750年最初のカリフ世襲制度による王朝。ウマイヤ家がシリアのダマスクスを都として西アジアを支配、さらにその版図を中央アジアや北アフリカ、さらにイベリア半島まで拡大した。しかしアラブ人優位の政策から生まれたイスラームの「ウンマは一つ」という原理と矛盾するアラブと非アラブが対立、ウマイヤ朝カリフを否定するシーア派の出現によりイスラーム世界の分裂がはじまり8世紀に非アラブのイスラーム教徒の不満の高まりなどによって衰えアッバース家によって倒された。ウマイヤ家の中で難を逃れた人々は遠く西方に逃れイベリア半島に入って後ウマイヤ朝を建てた。

ウマイヤ朝 661~750年最初のカリフ世襲制度による王朝。ウマイヤ家がシリアのダマスクスを都として西アジアを支配、さらにその版図を中央アジアや北アフリカ、さらにイベリア半島まで拡大した。しかしアラブ人優位の政策から生まれたイスラームの「ウンマは一つ」という原理と矛盾するアラブと非アラブが対立、ウマイヤ朝カリフを否定するシーア派の出現によりイスラーム世界の分裂がはじまり8世紀に非アラブのイスラーム教徒の不満の高まりなどによって衰えアッバース家によって倒された。ウマイヤ家の中で難を逃れた人々は遠く西方に逃れイベリア半島に入って後ウマイヤ朝を建てた。 アッバース朝 750~1258年までアッバース家のカリフ支配が続いたイスラーム帝国。762年に建造された新都バグダードを中心に、8世紀末に全盛期となり、北アフリカから中央アジアに及ぶ広大な領域を支配した。9世紀なかごろから地方に独立政権が生まれ、イベリア半島・エジプトにもカリフが分立した。バグダードでは実権はブワイフ朝の大アミール、セルジューク朝・アイユーブ朝のスルタンに奪われ、カリフ支配は形骸化した。最後はモンゴルのフラグによって滅ぼされた。

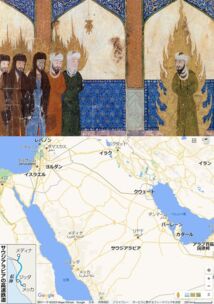

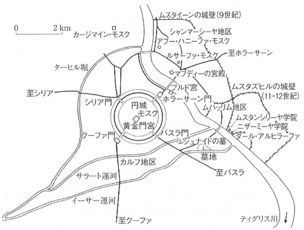

バグダード

バグダード アッバース朝、第2代カリフのマンスールは、イラク平原のティグリス川西岸に、762年に新都建設を開始し、766年に完成させた。この新都は「平安の都」(マディーナ=アッサーム)と名付けられ、その中心部には、円形の城壁に囲まれ、緑色のドームを持つ宮殿が建てられていた。バグダードは8世紀から9世紀にかけてハールーン=アッラシード(第5代カリフ)のころ最も繁栄し、人口200万を数えた。その子マームーン(第7代カリフ)は830年ごろ、父の建設したバクダードのギリシア語翻訳機関を発展させ、知恵の館(バイト=アル=ヒクマ)を完成させた。それ以後も、政治的機能以外にもカリフの居城のある宗教的機能をもち、さらにイスラーム文明の文化の中心地として栄えた。

古典古代のギリシアの学問は、ヘレニズム時代を経て、イスラーム世界に伝えられ、8~9世紀にアッバース朝の都バグダードの「知恵の館」で組織的にギリシア語からアラビア語への翻訳が行われた。その間、ヨーロッパ中世社会ではギリシア文化と科学、哲学などの学問は忘れ去られていた。イスラーム世界と接するイベリア半島や南イタリアで、イスラーム教徒からすぐれた技術に刺激されたヨーロッパのキリスト教徒は、12~13世紀にトレドの翻訳学校などで盛んにアラビア語訳のギリシア文献を、ラテン語訳することが行われるようになった。このように、古代ギリシア文化が中世ヨーロッパに知られたのは、イスラーム世界を経てのことであったことは重要である。→12世紀ルネサンス

[YouTubeで再生]

イスラーム法は清潔・清浄を重視し、沐浴のための公衆浴場はどんな場所でも必要とされた。イスラーム都市の規模は「モスクと浴場」で数えられバグダードの最盛期にはモスクが30万、浴場が6万軒もあったという。浴場それぞれに従業員(風呂たき、水汲み、ゴミ収集、監視)が5人だとするとそれだけでも30万人に達し、人口は150万から200万人と推定されている。ビザンツ帝国のコンスタンティノープルや唐の長安よりも多く当時世界最大の都市であった。

イスラーム法は清潔・清浄を重視し、沐浴のための公衆浴場はどんな場所でも必要とされた。イスラーム都市の規模は「モスクと浴場」で数えられバグダードの最盛期にはモスクが30万、浴場が6万軒もあったという。浴場それぞれに従業員(風呂たき、水汲み、ゴミ収集、監視)が5人だとするとそれだけでも30万人に達し、人口は150万から200万人と推定されている。ビザンツ帝国のコンスタンティノープルや唐の長安よりも多く当時世界最大の都市であった。

フラグ はモンゴル帝国のチンギス=ハンの末子トゥルイの子で、モンケ=ハンの弟。1253年からモンケ=ハンの命令で西アジア遠征に出発。1256年に北部イランの山岳地帯に勢力を張っていたシーア派イスマーイール派の暗殺教団の本拠を攻略して滅ぼし、ついで南下してメソポタミアに入り、1258年にバクダードを陥落させ、最後のカリフ・ムスタースィムを殺しアッバース朝を滅ぼした。バグダード陥落 により世界最大の図書館。知恵の館も膨大な文書と共に灰燼に帰した。

イスラーム法は清潔・清浄を重視し、沐浴のための公衆浴場はどんな場所でも必要とされた。イスラーム都市の規模は「モスクと浴場」で数えられバグダードの最盛期にはモスクが30万、浴場が6万軒もあったという。浴場それぞれに従業員(風呂たき、水汲み、ゴミ収集、監視)が5人だとするとそれだけでも30万人に達し、人口は150万から200万人と推定されている。ビザンツ帝国のコンスタンティノープルや唐の長安よりも多く当時世界最大の都市であった。

イスラーム法は清潔・清浄を重視し、沐浴のための公衆浴場はどんな場所でも必要とされた。イスラーム都市の規模は「モスクと浴場」で数えられバグダードの最盛期にはモスクが30万、浴場が6万軒もあったという。浴場それぞれに従業員(風呂たき、水汲み、ゴミ収集、監視)が5人だとするとそれだけでも30万人に達し、人口は150万から200万人と推定されている。ビザンツ帝国のコンスタンティノープルや唐の長安よりも多く当時世界最大の都市であった。 フラグ はモンゴル帝国のチンギス=ハンの末子トゥルイの子で、モンケ=ハンの弟。1253年からモンケ=ハンの命令で西アジア遠征に出発。1256年に北部イランの山岳地帯に勢力を張っていたシーア派イスマーイール派の暗殺教団の本拠を攻略して滅ぼし、ついで南下してメソポタミアに入り、1258年にバクダードを陥落させ、最後のカリフ・ムスタースィムを殺しアッバース朝を滅ぼした。バグダード陥落 により世界最大の図書館。知恵の館も膨大な文書と共に灰燼に帰した。

イル=ハン国

イル=ハン国 1260年に成立 13世紀末にガザン=ハンの時イスラーム化し、高度なイラン=イスラーム文化を開花させた。14世紀半ばにはモンゴル人の王統が途絶え、イラン系地方政権が各地に生まれ、16世紀にはティムール帝国に吸収された。イラン人にとっては異民族支配を受けることとなったが、イラン人は高い文化的伝統を持っていたので文化的には次第にイラン化が進んでいった。1335年、第9代のアブー=サイードが宮廷内で皇后に殺害されるという事件が起き、フラグの血統が途絶えた。有力集団はそれぞれ継承権を主張して争い、1353年にはトルコ=モンゴル系やイラン系の地方政権が各地に割拠抗争するようになって事実上国家としての統合は失われた。15世紀にはティムール朝に吸収されるが、イスラーム化したモンゴル人の一部はイラン高原やアフガニスタンの草原地帯で遊牧生活を続け、現在もアフガニスタンではハザラ人と言われ少数派を形成している。

ティムール帝国

ティムール帝国 1370年、ティムールがサマルカンドを都に建国したトルコ=モンゴル系のイスラーム教国家。中央アジアから西アジアを支配する大帝国となった。トルコ=イスラーム文化を開花させた。中央アジアに成立した最初で最大の帝国であったが、ティムールの死後は分裂を重ね、1507年にウズベク人に制圧されて消滅した。

シャイバニ(1451~1510)

ティムール朝を倒したウズベク人の指導者。1500年にサマルカンドを都にスンナ派イスラーム教の王朝シャイバニ朝を建国した。首都はブハラにおかれた。シャイバニは1510年、イランに起こったサファヴィー朝(シーア派)のイスマーイール1世と戦って戦死した。

その後シャイバニ朝はブハラ、ヒヴァ、コーカンドの三ハン国に分裂してしまい、中央アジアは世界史のなかで停滞することとなるが、その周辺ではティムール朝の圧力が無くなったことにより、小アジアを中心としたオスマン帝国、イランのサファヴィー朝、インドのムガル帝国の台頭をもたらすこととなった。

16世紀初め、神秘主義教団サファヴィー教団がイランに建国した国家。シーア派の十二イマーム派を国教とし、スンナ派のオスマン帝国、ムガル帝国と抗争した。

16世紀初め、神秘主義教団サファヴィー教団がイランに建国した国家。シーア派の十二イマーム派を国教とし、スンナ派のオスマン帝国、ムガル帝国と抗争した。 イスマーイール1世 1501年、イラン人の国家であるサファヴィー朝を興し、イラン人の王を意味するシャーの称号を用いた。ティムール朝の衰退に乗じ、そのイランを中心とした西アジアの版図を引き継いだ。彼はシーア派の一派の十二イマーム派を国教として同派の聖職者(ウラマー)をイスラーム各地から招き宗教的権威をつくりあげた。

アッバース1世 イランのサファヴィー朝全盛期の王(シャー)。1597年、イスファハーンに遷都する。オスマン帝国からバグダードを奪い、ホルムズ島からポルトガルを駆逐した。その後、宮廷の宦官や後宮の政治介入があって次第に衰退し、1722年にアフガン人(スンナ派)の侵攻を受けて壊滅した。サファヴィー朝はその後、トルコ系軍人ナーディル=シャーによって擁立されて再興されたが、結局1736年にナーディルがアフシャール朝を建国したため完全に滅亡する。

サファヴィー朝は当初はトルコ系遊牧民の軍事力に依存する国家であったが、スンナ派であるオスマン帝国との抗争を通じて次第に穏健なシーア派である十二イマーム派の信仰によってイラン人として結束する意識が定着し、後のイラン国家の形成に重要な意味を持っていた。

十二イマーム派 第4代カリフのアリーは創始者ムハンマドの従兄弟であり娘婿でもあった。イラクのクーファを拠点に活動しシリアのウマイヤ家ムアーウィヤと対立し激しく争った後に和解したが、661年和解に反対するハワーリジュ派によって暗殺された。>>27 イマームはムハンマドのようにアッラーの言葉を理解できる特別の関係を持ち、信者の精神的指導者となるとされ、彼らは誤りや罪を犯すことがなく、ムハンマドを通じて神から特別の知識を与えられている信じられていた。従ってその継承には、ムハンマドの血統をひくことと先任者から指名されることが条件とされた。初代イマームのアリーから数えて十二代目のイマーム、ムハンマド=ムンタザルが人々の前から姿を消した(9世紀おわりから10世紀初頭)。イマームの位は先代の生前の指名に従い子のうちの一人へと伝えられていくため、イマームの家系の断絶によってイマームが不在となる危機にしばしば直面した。そのためにカイサーン派は早くにイマームを失ってイマーム派に吸収されてしまい、信徒の指導者としての能力に優れていれば、アリーの子孫が望ましいとはいえども誰でもイマームになれるとしたザイド派は思想的には限りなくスンナ派に近づきながらも存続した。これに対し、9世紀イスマーイール派は一般の信徒たちには触れることのできない幽冥の世界にお隠れになり、最後の審判のときマフディー(メシア)として再臨するまで死ぬことなくイマームの位を保ちつづけていると考える理論を生み出した。これをガイバ(幽隠)という。

十二イマーム派 第4代カリフのアリーは創始者ムハンマドの従兄弟であり娘婿でもあった。イラクのクーファを拠点に活動しシリアのウマイヤ家ムアーウィヤと対立し激しく争った後に和解したが、661年和解に反対するハワーリジュ派によって暗殺された。>>27 イマームはムハンマドのようにアッラーの言葉を理解できる特別の関係を持ち、信者の精神的指導者となるとされ、彼らは誤りや罪を犯すことがなく、ムハンマドを通じて神から特別の知識を与えられている信じられていた。従ってその継承には、ムハンマドの血統をひくことと先任者から指名されることが条件とされた。初代イマームのアリーから数えて十二代目のイマーム、ムハンマド=ムンタザルが人々の前から姿を消した(9世紀おわりから10世紀初頭)。イマームの位は先代の生前の指名に従い子のうちの一人へと伝えられていくため、イマームの家系の断絶によってイマームが不在となる危機にしばしば直面した。そのためにカイサーン派は早くにイマームを失ってイマーム派に吸収されてしまい、信徒の指導者としての能力に優れていれば、アリーの子孫が望ましいとはいえども誰でもイマームになれるとしたザイド派は思想的には限りなくスンナ派に近づきながらも存続した。これに対し、9世紀イスマーイール派は一般の信徒たちには触れることのできない幽冥の世界にお隠れになり、最後の審判のときマフディー(メシア)として再臨するまで死ぬことなくイマームの位を保ちつづけていると考える理論を生み出した。これをガイバ(幽隠)という。

[YouTubeで再生]

オスマン帝国

オスマン帝国

14~20世紀初頭まで存在したイスラム教スンナ派の大帝国。小アジアからバルカン半島、地中海にも進出、君主であるスルタンが教主カリフの地位を兼ねる体制をとり、イスラーム教世界の盟主として16世紀に全盛期を迎え、ヨーロッパ=キリスト教世界に大きな脅威を与えた。17世紀末からヨーロッパ諸国の侵攻、アラブ諸民族の自立などによって領土を縮小させ、次第に衰退してた。19世紀、近代化をめざす改革に失敗、第一次世界大戦でドイツと結んだが敗れ、1922年に滅亡した。

アラブ反乱(1916年6月 - 1918年10月)は、第一次世界大戦中に、オスマン帝国からのアラブ人独立と、南はアデンから北はアレッポに至る統一アラブ国家の樹立を目指して、メッカ(マッカ)の太守(シャリーフ)・フサイン・イブン・アリーが起こした戦い。ハーシム家が主導するアラブ諸部族は、イギリスの支援を受けて中東各地でオスマン帝国軍と戦いその支配からの脱却には成功した。しかしアラブの地はイギリスやフランスによる委任統治領となり分断され、統一国家を作って独立することはできなかった。その後フサインらのハーシム家はアラビア半島西部のヒジャーズ王国の独立を認められたものの1920年代半ばにアブドゥルアズィーズ・イブン=サウードに攻められサウード家がサウジアラビアとして統合する。ハーシム家のフサインの息子のファイサルやアブドゥッラーらはイラク王国やトランスヨルダン王国などの王となった。→アラビアのロレンス

オスマン帝国

オスマン帝国 14~20世紀初頭まで存在したイスラム教スンナ派の大帝国。小アジアからバルカン半島、地中海にも進出、君主であるスルタンが教主カリフの地位を兼ねる体制をとり、イスラーム教世界の盟主として16世紀に全盛期を迎え、ヨーロッパ=キリスト教世界に大きな脅威を与えた。17世紀末からヨーロッパ諸国の侵攻、アラブ諸民族の自立などによって領土を縮小させ、次第に衰退してた。19世紀、近代化をめざす改革に失敗、第一次世界大戦でドイツと結んだが敗れ、1922年に滅亡した。

アラブ反乱(1916年6月 - 1918年10月)は、第一次世界大戦中に、オスマン帝国からのアラブ人独立と、南はアデンから北はアレッポに至る統一アラブ国家の樹立を目指して、メッカ(マッカ)の太守(シャリーフ)・フサイン・イブン・アリーが起こした戦い。ハーシム家が主導するアラブ諸部族は、イギリスの支援を受けて中東各地でオスマン帝国軍と戦いその支配からの脱却には成功した。しかしアラブの地はイギリスやフランスによる委任統治領となり分断され、統一国家を作って独立することはできなかった。その後フサインらのハーシム家はアラビア半島西部のヒジャーズ王国の独立を認められたものの1920年代半ばにアブドゥルアズィーズ・イブン=サウードに攻められサウード家がサウジアラビアとして統合する。ハーシム家のフサインの息子のファイサルやアブドゥッラーらはイラク王国やトランスヨルダン王国などの王となった。→アラビアのロレンス

第一次世界大戦前から、イギリスはオスマン帝国支配下にあったメソポタミア地方に強い関心を持った。それは「インドへの道」を確保する上で必要な地域であったからであり、特にドイツのウィルヘルム2世が3B政策を掲げバグダードまでの鉄道建設に着手したことに強く反発した。大戦中はオスマン帝国がドイツ側についたため、イギリスはインド総督府を中心にして、中立国イランへの働きかけを強め、ペルシャ湾岸に進出、拠点を設けて、バスラを攻撃占領した。メソポタミア戦線では補給の問題もありイギリス軍は苦戦したが、1917年3月にはバグダードを占領、さらにモースルなどの北部に進出した。モースルはフランスとの秘密協定サイクス=ピコ協定ではフランスの勢力圏とされていたが、石油の埋蔵が予測されたので、イギリスがいち早く占領に動いた。

第一次世界大戦前から、イギリスはオスマン帝国支配下にあったメソポタミア地方に強い関心を持った。それは「インドへの道」を確保する上で必要な地域であったからであり、特にドイツのウィルヘルム2世が3B政策を掲げバグダードまでの鉄道建設に着手したことに強く反発した。大戦中はオスマン帝国がドイツ側についたため、イギリスはインド総督府を中心にして、中立国イランへの働きかけを強め、ペルシャ湾岸に進出、拠点を設けて、バスラを攻撃占領した。メソポタミア戦線では補給の問題もありイギリス軍は苦戦したが、1917年3月にはバグダードを占領、さらにモースルなどの北部に進出した。モースルはフランスとの秘密協定サイクス=ピコ協定ではフランスの勢力圏とされていたが、石油の埋蔵が予測されたので、イギリスがいち早く占領に動いた。 サイクス・ピコ協定

第一次世界大戦中の1916年5月、イギリス・ロシア・フランス間で結ばれたの西アジアの旧オスマン帝国領分割に関する秘密協定。ロシアが革命で脱落し英仏に国間の協定となった。このように勝手に英仏によって線びきされたことに対し、アラブ民族による反対運動が盛り上がり、とくにイラク南部のシーア派を中心とした大規模な反乱が起こった。そこでイギリスは反乱を抑えるため1921年3月にカイロで会議を開催し、シリアのダマスクスからフランス軍に追われていたファイサル(ヒジャース王国のフサインの三男)を国王として迎えるという妥協策を画策した。こうして、1921年イギリスの委任統治の下でハーシム家のファイサルを国王とするイラク王国が成立した。

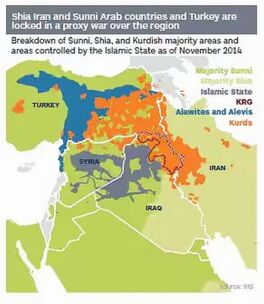

イラクは人為的な国境線の中に、スンナ派とシーア派とクルド人が含まれ、しかもメソポタミアから見ればよそ者にすぎないハーシム家のファイサルをイギリスからあてがわれて国王として作られた国家であり、いわば「人工国家」であった。ガートルード=ベル(1868-1926)という女性がイラク建国に深く関わっていた。ベルは女性冒険家として知られており、アラブに対する知識を評価されて1917年の英占領直後のバクダードに招かれ、占領行政に深く関わることになった。いわば「アラビアのロレンス」の女性版で「砂漠の女王」とも言われアラブ側からも一目置かれた女性であった。1921年3月英植民地相チャーチルは委任統治の安定を図るためにカイロに中東問題の専門家を集めて秘密会議を開いた。その本音は委任統治領にかかる費用を抑えたいということにあった。その会議で委任統治領をイギリスに有利に線引きした上で、アラブ人の国王としてハーシム家のファイサルを迎えるというアイディアを出したのがガートルード=ベルだった~ベルとロレンスの意見が分かれたのはクルド人の扱いでロレンスはクルド人居住地はイラクと分離してイギリス高等弁務官の直轄領とすべきだと主張した。それに対してベルは「この青二才!」とぴしゃりとたしなめ(ベルの方が10数歳年上)クルディスタンの一角モースル州はイラクに含めるべきだと主張した。その理由は多数を占めるシーア派を抑えるためにはスンナ派だけでは不安で、押さえとしてクルド人勢力を使う必要があるというものだった。

イラクは人為的な国境線の中に、スンナ派とシーア派とクルド人が含まれ、しかもメソポタミアから見ればよそ者にすぎないハーシム家のファイサルをイギリスからあてがわれて国王として作られた国家であり、いわば「人工国家」であった。ガートルード=ベル(1868-1926)という女性がイラク建国に深く関わっていた。ベルは女性冒険家として知られており、アラブに対する知識を評価されて1917年の英占領直後のバクダードに招かれ、占領行政に深く関わることになった。いわば「アラビアのロレンス」の女性版で「砂漠の女王」とも言われアラブ側からも一目置かれた女性であった。1921年3月英植民地相チャーチルは委任統治の安定を図るためにカイロに中東問題の専門家を集めて秘密会議を開いた。その本音は委任統治領にかかる費用を抑えたいということにあった。その会議で委任統治領をイギリスに有利に線引きした上で、アラブ人の国王としてハーシム家のファイサルを迎えるというアイディアを出したのがガートルード=ベルだった~ベルとロレンスの意見が分かれたのはクルド人の扱いでロレンスはクルド人居住地はイラクと分離してイギリス高等弁務官の直轄領とすべきだと主張した。それに対してベルは「この青二才!」とぴしゃりとたしなめ(ベルの方が10数歳年上)クルディスタンの一角モースル州はイラクに含めるべきだと主張した。その理由は多数を占めるシーア派を抑えるためにはスンナ派だけでは不安で、押さえとしてクルド人勢力を使う必要があるというものだった。 イラク王国はイギリスの強い影響力の下で成立した国家であったが、人工的に国境線が引かれたため、その領内に多数派のスンナ派以外にシーア派を含み、さらに多数のクルド人を含むこととなった。ハーシム家の国王はアラブ民族主義による国民統合を図ったが効果は上がらず、分裂要素を常に含んでいたため、強力な軍事統制に依存せざるを得なくなっていった。また、同じハーシム家の王をいただくトランスヨルダンとともに「肥沃な三日月地帯」を統合する構想を打ち出した。第一次世界大戦後に委任統治期間が終了しアラブ諸国の独立が続くことになったが、イラク王国が正式に独立が認められたのは1932年10月であった。独立国家となったことにより、国際連盟に加盟した。

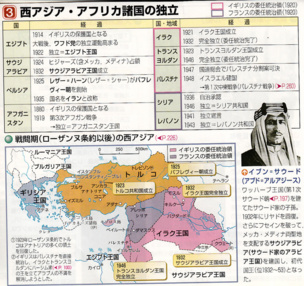

イラク王国はイギリスの強い影響力の下で成立した国家であったが、人工的に国境線が引かれたため、その領内に多数派のスンナ派以外にシーア派を含み、さらに多数のクルド人を含むこととなった。ハーシム家の国王はアラブ民族主義による国民統合を図ったが効果は上がらず、分裂要素を常に含んでいたため、強力な軍事統制に依存せざるを得なくなっていった。また、同じハーシム家の王をいただくトランスヨルダンとともに「肥沃な三日月地帯」を統合する構想を打ち出した。第一次世界大戦後に委任統治期間が終了しアラブ諸国の独立が続くことになったが、イラク王国が正式に独立が認められたのは1932年10月であった。独立国家となったことにより、国際連盟に加盟した。 アラブ諸国の独立 第一次世界大戦で敗戦国となったオスマン帝国領の分割案では、アラブ系民族居住地域は戦勝国であるイギリスとフランスによって委任統治されることとなった。両国の利害に従って線引きされ、1920年から委任統治が始まったが、アラブ系民族の独立を求める声も強くなり、両国は自国の影響力を残したままで、アラブ国家の独立を認める方策をとらざるを得なくなっていった。それによって現在見るような西アジアの中東諸国、イラク、シリア、レバノン、ヨルダン、そしてパレスチナが生まれることになるが、これらの国家の境界線の設定はイギリス・フランス両国の「勝手な線引き」(帝国主義的分割)によってなされたため、宗教分布・民族分布の実態と一致せず、現在に至るまで紛争の原因となっている。

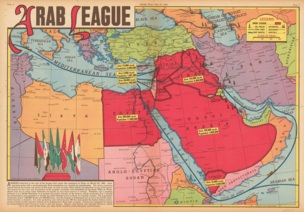

ハーシム家のイラク王国は、第二次世界大戦まで続き、1945年3月にエジプト王国などとともにアラブ連盟(アラブ諸国連盟)を結成した。アラブ世界はユダヤ人の入植というパレスチナ問題で激動し、イラク王国もイスラエル建国に反発してアラブ連盟諸国と共同して1948年のパレスチナ戦争(第一次中東戦争)を戦った。19世紀末シオニズムから続くユダヤ人のパレスチナ移住から起こったアラブ系住民との対立であるパレスチナ問題は、WWⅡ後に国際連合による最初の国際紛争調停の最初の事例となったが、その調停案であったパレスチナ分割案はユダヤ人には受け入れられたものの、アラブ側の反発を受けついに戦争となった(イスラエル側は「独立戦争」と呼ぶ)。WWⅡの冷戦では米ソは対立しながら直接的軍事力行使を慎重に回避していたが、大戦後最初の地域的戦争は民族紛争という局面でまず火を吹くこととなった。しかし、アラブ諸王国側はそれぞれ領土欲にかられて参戦したが、連携が無く、イスラエル軍に分断され、それぞれ別個の休戦協定を結んで終結した。イスラエル軍との戦いは敗北に終わりその建国を許してしまった。遅れた王政国家というイラクの実情が表面化し、王政に対する批判が起こってきた。

ハーシム家のイラク王国は、第二次世界大戦まで続き、1945年3月にエジプト王国などとともにアラブ連盟(アラブ諸国連盟)を結成した。アラブ世界はユダヤ人の入植というパレスチナ問題で激動し、イラク王国もイスラエル建国に反発してアラブ連盟諸国と共同して1948年のパレスチナ戦争(第一次中東戦争)を戦った。19世紀末シオニズムから続くユダヤ人のパレスチナ移住から起こったアラブ系住民との対立であるパレスチナ問題は、WWⅡ後に国際連合による最初の国際紛争調停の最初の事例となったが、その調停案であったパレスチナ分割案はユダヤ人には受け入れられたものの、アラブ側の反発を受けついに戦争となった(イスラエル側は「独立戦争」と呼ぶ)。WWⅡの冷戦では米ソは対立しながら直接的軍事力行使を慎重に回避していたが、大戦後最初の地域的戦争は民族紛争という局面でまず火を吹くこととなった。しかし、アラブ諸王国側はそれぞれ領土欲にかられて参戦したが、連携が無く、イスラエル軍に分断され、それぞれ別個の休戦協定を結んで終結した。イスラエル軍との戦いは敗北に終わりその建国を許してしまった。遅れた王政国家というイラクの実情が表面化し、王政に対する批判が起こってきた。 1955年には対共産圏軍事同盟であるバグダード条約機構(METO)に加盟し、本部はイラクのバグダードに置かれた。トルコ・イラク王国・イギリス・パキスタン・イランの5ヵ国で結成

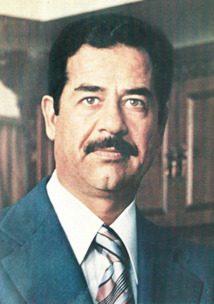

イラク共和国 イラク王国はパレスチナ戦争で敗北したことで動揺が深まり、エジプト革命(1952年自由将校団を率いたナセルらのクーデタによりエジプト王政が倒され、エジプト共和国が成立した)の影響を受けて1958年にイラク革命が勃発、王政が倒れて共和制となった。翌59年にはバグダード条約機構(METO)を脱退した。そのためこの機構は、本部をトルコのアンカラに移し、中央条約機構(CENTO)に改称した。1963年には民族主義政党バース党が権力握った。しかし成立したイラク共和国は、アラブ民族主義、共産党、クルド人勢力など方向性の違う勢力によって構成されていたため、間もなくエジプトへの対抗心の強いカセム政権は親エジプト的でナセルとバース党に近いアレフ大佐と対立、アレフ大佐を逮捕し、バース党を弾圧した。カセムはイラクの石油資源をエジプトに支配されるのを嫌った。1961年、イギリス保護領であったクウェートが独立すると、イラクは石油資源の確保を狙い、その領有を主張し軍を国境に集結させたが、イギリス軍が増強されたため併合に失敗した。カセム政権は軍からも見放され、63年2月、バース党のクーデターによって捕らえられ、処刑されて終わった。イラクにはバース党政権が続き、1979年にサダム=フセインが大統領となる。イラク共和国は1979年からサダム=フセインの率いるバース党の独裁支配下におかれ1980年9月~88年のイラン=イラク戦争、1990年8月のクウェート侵攻を引き起こして国際的に孤立し、91年に湾岸戦争でアメリカを中心とする国連軍の攻撃を受けた。

イラク共和国 イラク王国はパレスチナ戦争で敗北したことで動揺が深まり、エジプト革命(1952年自由将校団を率いたナセルらのクーデタによりエジプト王政が倒され、エジプト共和国が成立した)の影響を受けて1958年にイラク革命が勃発、王政が倒れて共和制となった。翌59年にはバグダード条約機構(METO)を脱退した。そのためこの機構は、本部をトルコのアンカラに移し、中央条約機構(CENTO)に改称した。1963年には民族主義政党バース党が権力握った。しかし成立したイラク共和国は、アラブ民族主義、共産党、クルド人勢力など方向性の違う勢力によって構成されていたため、間もなくエジプトへの対抗心の強いカセム政権は親エジプト的でナセルとバース党に近いアレフ大佐と対立、アレフ大佐を逮捕し、バース党を弾圧した。カセムはイラクの石油資源をエジプトに支配されるのを嫌った。1961年、イギリス保護領であったクウェートが独立すると、イラクは石油資源の確保を狙い、その領有を主張し軍を国境に集結させたが、イギリス軍が増強されたため併合に失敗した。カセム政権は軍からも見放され、63年2月、バース党のクーデターによって捕らえられ、処刑されて終わった。イラクにはバース党政権が続き、1979年にサダム=フセインが大統領となる。イラク共和国は1979年からサダム=フセインの率いるバース党の独裁支配下におかれ1980年9月~88年のイラン=イラク戦争、1990年8月のクウェート侵攻を引き起こして国際的に孤立し、91年に湾岸戦争でアメリカを中心とする国連軍の攻撃を受けた。

[YouTubeで再生]

イラン=イラク戦争1980~88年、イラン革命直後のイランに対しサダム=フセイン独裁下のイラクが侵攻して戦争となった。宗教的対立、石油資源をめぐる対立が背景にあり、アメリカなどはイラクを支援した。イランが反撃してイラクに侵攻し戦争は長期化、その過程でイラク軍は親イランのクルド人に対し毒ガスを使用した。

イラン=イラク戦争1980~88年、イラン革命直後のイランに対しサダム=フセイン独裁下のイラクが侵攻して戦争となった。宗教的対立、石油資源をめぐる対立が背景にあり、アメリカなどはイラクを支援した。イランが反撃してイラクに侵攻し戦争は長期化、その過程でイラク軍は親イランのクルド人に対し毒ガスを使用した。

イラン=イラク戦争後、多額の負債を抱えたイラクのサダム=フセイン政権は1990年8月2日未明、突如イラク軍がクウェートに侵攻、わずか8時間でその全土を制圧した。 イラクには1961年のクウェートの独立の際にも、時のカセム政権がその併合を唱えて侵攻をしかけたこともあり、領土の一部をイギリスに奪われたという主張があった。サダム=フセイン大統領は、国内におけるイラン=イラク戦争からの復員兵の不満がくすぶり、クウェートが原油価格引き下げによって販路をひろげていることにも反発を強めていた。クウェートは1961年にイギリスの保護領から独立していたが、豊富な石油資源を握る王族が支配する首長制国家であり、憲法と議会は存在したが全く機能せず、イラクの侵攻を食い止める力が無かった。

イラン=イラク戦争1980~88年、イラン革命直後のイランに対しサダム=フセイン独裁下のイラクが侵攻して戦争となった。宗教的対立、石油資源をめぐる対立が背景にあり、アメリカなどはイラクを支援した。イランが反撃してイラクに侵攻し戦争は長期化、その過程でイラク軍は親イランのクルド人に対し毒ガスを使用した。

イラン=イラク戦争1980~88年、イラン革命直後のイランに対しサダム=フセイン独裁下のイラクが侵攻して戦争となった。宗教的対立、石油資源をめぐる対立が背景にあり、アメリカなどはイラクを支援した。イランが反撃してイラクに侵攻し戦争は長期化、その過程でイラク軍は親イランのクルド人に対し毒ガスを使用した。 イラン=イラク戦争後、多額の負債を抱えたイラクのサダム=フセイン政権は1990年8月2日未明、突如イラク軍がクウェートに侵攻、わずか8時間でその全土を制圧した。 イラクには1961年のクウェートの独立の際にも、時のカセム政権がその併合を唱えて侵攻をしかけたこともあり、領土の一部をイギリスに奪われたという主張があった。サダム=フセイン大統領は、国内におけるイラン=イラク戦争からの復員兵の不満がくすぶり、クウェートが原油価格引き下げによって販路をひろげていることにも反発を強めていた。クウェートは1961年にイギリスの保護領から独立していたが、豊富な石油資源を握る王族が支配する首長制国家であり、憲法と議会は存在したが全く機能せず、イラクの侵攻を食い止める力が無かった。

[YouTubeで再生]

湾岸戦争1991年1~2月

湾岸戦争1991年1~2月

クウェート侵攻に対してただちに国際世論の反発が高まり、国連の安全保障理事会がイラク軍に対し撤退勧告を行い、さらに経済制裁を決定した。しかしイラクが撤退に応じず、「クウェートを19番目の州とする」と宣言して併合したため、米ブッシュ(G.H.W=父)大統領は武力行使を決定し、多国籍軍を編成して、1991年1月17日にイラク攻撃を開始、湾岸戦争となった。戦闘はほぼ100時間で決着が付き、イラクが国連決議を受け入れる形で敗北し、クウェートから撤退した。

日本は湾岸戦争に際して、多国籍軍に加わることはなかったが総額110億ドルの資金を提供するという経済的支援を行った。この額は国民一人あたり約1万円に相当する巨額であったが、国内外から日本はお金の提供という貢献だけでいいのか、「血を流す」貢献も必要なのではないか、という議論が持ち上がった。自民党政府はそれらの声に押されて「自衛隊の海外派遣」の検討を開始、湾岸戦争の陸上戦闘は終わっていたが、同年6月、ペルシア湾に海上自衛隊の掃海艇を派遣した。これは最初の自衛隊海外派遣であった。さらに、1992年には国連平和維持協力法(PKO法)が成立し、国連の平和維持活動(PKO)への参加の道が開いた。戦後一貫して専守防衛に徹していた日本が、初めて自衛隊を海外に出すという転換を遂げ、「国際貢献」という美名の下に大転換がはかられたのが湾岸戦争の日本にもたらした影響であった。

湾岸戦争1991年1~2月

湾岸戦争1991年1~2月 クウェート侵攻に対してただちに国際世論の反発が高まり、国連の安全保障理事会がイラク軍に対し撤退勧告を行い、さらに経済制裁を決定した。しかしイラクが撤退に応じず、「クウェートを19番目の州とする」と宣言して併合したため、米ブッシュ(G.H.W=父)大統領は武力行使を決定し、多国籍軍を編成して、1991年1月17日にイラク攻撃を開始、湾岸戦争となった。戦闘はほぼ100時間で決着が付き、イラクが国連決議を受け入れる形で敗北し、クウェートから撤退した。

日本は湾岸戦争に際して、多国籍軍に加わることはなかったが総額110億ドルの資金を提供するという経済的支援を行った。この額は国民一人あたり約1万円に相当する巨額であったが、国内外から日本はお金の提供という貢献だけでいいのか、「血を流す」貢献も必要なのではないか、という議論が持ち上がった。自民党政府はそれらの声に押されて「自衛隊の海外派遣」の検討を開始、湾岸戦争の陸上戦闘は終わっていたが、同年6月、ペルシア湾に海上自衛隊の掃海艇を派遣した。これは最初の自衛隊海外派遣であった。さらに、1992年には国連平和維持協力法(PKO法)が成立し、国連の平和維持活動(PKO)への参加の道が開いた。戦後一貫して専守防衛に徹していた日本が、初めて自衛隊を海外に出すという転換を遂げ、「国際貢献」という美名の下に大転換がはかられたのが湾岸戦争の日本にもたらした影響であった。

[YouTubeで再生]

2001年9・11同時多発テロ以降、テロとの戦争を宣言、アフガニスタンを攻撃してタリバン政権を倒した米G.W.ブッシュ(子)政権は、2002年1月にイラク・イラン・北朝鮮を「悪の枢軸」と名指しし、世界平和に対する脅威と人権抑圧を続けているとして非難した。特にイラクは1991年の湾岸戦争後、フセイン政権は経済制裁を受けながら核開発疑惑に対する国連の査察を拒否しているとして、査察受け入れを強く要求した。一方のイラクのサダム=フセイン大統領は、湾岸戦争後国内の反対勢力を厳しく弾圧し、ますます独裁権力を強めていた。

2001年9・11同時多発テロ以降、テロとの戦争を宣言、アフガニスタンを攻撃してタリバン政権を倒した米G.W.ブッシュ(子)政権は、2002年1月にイラク・イラン・北朝鮮を「悪の枢軸」と名指しし、世界平和に対する脅威と人権抑圧を続けているとして非難した。特にイラクは1991年の湾岸戦争後、フセイン政権は経済制裁を受けながら核開発疑惑に対する国連の査察を拒否しているとして、査察受け入れを強く要求した。一方のイラクのサダム=フセイン大統領は、湾岸戦争後国内の反対勢力を厳しく弾圧し、ますます独裁権力を強めていた。

イラク戦争 2003年、米G.W.ブッシュ(子)大統領が、イラクのサダム=フセイン政権が大量破壊兵器を保持しているとして3月に攻撃に踏み切り、米軍主体の「有志連合」軍が侵攻、4月バクダードに突入、フセイン政権は倒壊した。5月にはイラク軍の組織的な抵抗は終わり、ブッシュ大統領は勝利宣言を行った。サダム=フセイン自身はその後も潜伏を続け、同年12月にようやく捕捉された。

2001年9・11同時多発テロ以降、テロとの戦争を宣言、アフガニスタンを攻撃してタリバン政権を倒した米G.W.ブッシュ(子)政権は、2002年1月にイラク・イラン・北朝鮮を「悪の枢軸」と名指しし、世界平和に対する脅威と人権抑圧を続けているとして非難した。特にイラクは1991年の湾岸戦争後、フセイン政権は経済制裁を受けながら核開発疑惑に対する国連の査察を拒否しているとして、査察受け入れを強く要求した。一方のイラクのサダム=フセイン大統領は、湾岸戦争後国内の反対勢力を厳しく弾圧し、ますます独裁権力を強めていた。

2001年9・11同時多発テロ以降、テロとの戦争を宣言、アフガニスタンを攻撃してタリバン政権を倒した米G.W.ブッシュ(子)政権は、2002年1月にイラク・イラン・北朝鮮を「悪の枢軸」と名指しし、世界平和に対する脅威と人権抑圧を続けているとして非難した。特にイラクは1991年の湾岸戦争後、フセイン政権は経済制裁を受けながら核開発疑惑に対する国連の査察を拒否しているとして、査察受け入れを強く要求した。一方のイラクのサダム=フセイン大統領は、湾岸戦争後国内の反対勢力を厳しく弾圧し、ますます独裁権力を強めていた。 イラク戦争 2003年、米G.W.ブッシュ(子)大統領が、イラクのサダム=フセイン政権が大量破壊兵器を保持しているとして3月に攻撃に踏み切り、米軍主体の「有志連合」軍が侵攻、4月バクダードに突入、フセイン政権は倒壊した。5月にはイラク軍の組織的な抵抗は終わり、ブッシュ大統領は勝利宣言を行った。サダム=フセイン自身はその後も潜伏を続け、同年12月にようやく捕捉された。

[YouTubeで再生]

「赤い夜明け作戦」により2003年12月13日に拘束されたサダム=フセインは、米軍収容施設「キャンプ・クロッパー」に拘置された。ここでのサッダームの生活は、主に詩の創作、庭仕事、読書、聖典クルアーンの朗読に占められ、レバノン系米国人でFBI・対テロ部門主任のジョージ・ピロの回想によるとピロはサッダームの信頼を得、大統領在任時とほとんど変わらない生活を送っていた。歴代の米大統領の評価についてピロが質問すると、ブッシュ父子を嫌悪しながらも、アメリカ人には親近感を抱いており、ロナルド・レーガンやビル・クリントンについては尊敬の念すら示したという。また湾岸戦争についてはアメリカ軍の戦力を過小評価していたと語り、イラク戦争では「ブッシュ政権が本気でイラクを攻撃してくるとは思わなかった」とし、2つの戦争における自らの対応は戦略的誤りであったとした。一方1980年代に政権によってクルド人に対する化学兵器を使用した大量虐殺について「必要だった」と正当性を主張。1990年のクウェート侵攻については、侵攻前に行われた両国外相会議の際、クウェート側代表から「すべてのイラク人女性を売春婦として差し出せ」と侮辱されたといい「罰を下したかった」と述べたという。

「赤い夜明け作戦」により2003年12月13日に拘束されたサダム=フセインは、米軍収容施設「キャンプ・クロッパー」に拘置された。ここでのサッダームの生活は、主に詩の創作、庭仕事、読書、聖典クルアーンの朗読に占められ、レバノン系米国人でFBI・対テロ部門主任のジョージ・ピロの回想によるとピロはサッダームの信頼を得、大統領在任時とほとんど変わらない生活を送っていた。歴代の米大統領の評価についてピロが質問すると、ブッシュ父子を嫌悪しながらも、アメリカ人には親近感を抱いており、ロナルド・レーガンやビル・クリントンについては尊敬の念すら示したという。また湾岸戦争についてはアメリカ軍の戦力を過小評価していたと語り、イラク戦争では「ブッシュ政権が本気でイラクを攻撃してくるとは思わなかった」とし、2つの戦争における自らの対応は戦略的誤りであったとした。一方1980年代に政権によってクルド人に対する化学兵器を使用した大量虐殺について「必要だった」と正当性を主張。1990年のクウェート侵攻については、侵攻前に行われた両国外相会議の際、クウェート側代表から「すべてのイラク人女性を売春婦として差し出せ」と侮辱されたといい「罰を下したかった」と述べたという。

「赤い夜明け作戦」により2003年12月13日に拘束されたサダム=フセインは、米軍収容施設「キャンプ・クロッパー」に拘置された。ここでのサッダームの生活は、主に詩の創作、庭仕事、読書、聖典クルアーンの朗読に占められ、レバノン系米国人でFBI・対テロ部門主任のジョージ・ピロの回想によるとピロはサッダームの信頼を得、大統領在任時とほとんど変わらない生活を送っていた。歴代の米大統領の評価についてピロが質問すると、ブッシュ父子を嫌悪しながらも、アメリカ人には親近感を抱いており、ロナルド・レーガンやビル・クリントンについては尊敬の念すら示したという。また湾岸戦争についてはアメリカ軍の戦力を過小評価していたと語り、イラク戦争では「ブッシュ政権が本気でイラクを攻撃してくるとは思わなかった」とし、2つの戦争における自らの対応は戦略的誤りであったとした。一方1980年代に政権によってクルド人に対する化学兵器を使用した大量虐殺について「必要だった」と正当性を主張。1990年のクウェート侵攻については、侵攻前に行われた両国外相会議の際、クウェート側代表から「すべてのイラク人女性を売春婦として差し出せ」と侮辱されたといい「罰を下したかった」と述べたという。

「赤い夜明け作戦」により2003年12月13日に拘束されたサダム=フセインは、米軍収容施設「キャンプ・クロッパー」に拘置された。ここでのサッダームの生活は、主に詩の創作、庭仕事、読書、聖典クルアーンの朗読に占められ、レバノン系米国人でFBI・対テロ部門主任のジョージ・ピロの回想によるとピロはサッダームの信頼を得、大統領在任時とほとんど変わらない生活を送っていた。歴代の米大統領の評価についてピロが質問すると、ブッシュ父子を嫌悪しながらも、アメリカ人には親近感を抱いており、ロナルド・レーガンやビル・クリントンについては尊敬の念すら示したという。また湾岸戦争についてはアメリカ軍の戦力を過小評価していたと語り、イラク戦争では「ブッシュ政権が本気でイラクを攻撃してくるとは思わなかった」とし、2つの戦争における自らの対応は戦略的誤りであったとした。一方1980年代に政権によってクルド人に対する化学兵器を使用した大量虐殺について「必要だった」と正当性を主張。1990年のクウェート侵攻については、侵攻前に行われた両国外相会議の際、クウェート側代表から「すべてのイラク人女性を売春婦として差し出せ」と侮辱されたといい「罰を下したかった」と述べたという。 サッダームはイラクが大量破壊兵器を開発済であり、WMDを完成させて密かに国内のどこかに隠し持っているかのように振舞い続けたが、ピロから「なぜ、かかる愚かな行為をしたのか」と問われた際サッダームは「湾岸戦争での敗北以降、通常戦力は大幅に低下したため、大量破壊兵器を持っていないことが明らかになると、イランやシリアに攻め込まれ国家がなくなってしまうのではないかとの恐怖があったから」と答えている。また、国連による制裁がいずれ解除されれば、核兵器計画を再開できるとも考えていたという。またサッダームは獄中記でアラブ諸国にとってイスラエルよりイランが脅威であると評しておりイランのイスラーム体制の指導部を過激派と呼び、嫌悪していたという。アルカーイダとの関係についても否定し、ウサーマ・ビン・ラーディンを狂信者と呼び、「交流することも、仲間と見られることも望んでいなかった」とし、逆にアルカーイダを政権にとっての脅威と捉えていたという。ピロによれば、尋問日程がすべて終了すると、サッダームは感情的になったという。「私達は外に座り、キューバ葉巻を2、3本吸った。コーヒーを飲み、他愛ない話をした。別れの挨拶をすると彼の目から涙があふれた」という。 またピロは「彼は魅力的で、カリスマ性があり、上品で、ユーモア豊かな人物だった。そう、好感の持てる人物だった」と回想している。

サッダームはイラクが大量破壊兵器を開発済であり、WMDを完成させて密かに国内のどこかに隠し持っているかのように振舞い続けたが、ピロから「なぜ、かかる愚かな行為をしたのか」と問われた際サッダームは「湾岸戦争での敗北以降、通常戦力は大幅に低下したため、大量破壊兵器を持っていないことが明らかになると、イランやシリアに攻め込まれ国家がなくなってしまうのではないかとの恐怖があったから」と答えている。また、国連による制裁がいずれ解除されれば、核兵器計画を再開できるとも考えていたという。またサッダームは獄中記でアラブ諸国にとってイスラエルよりイランが脅威であると評しておりイランのイスラーム体制の指導部を過激派と呼び、嫌悪していたという。アルカーイダとの関係についても否定し、ウサーマ・ビン・ラーディンを狂信者と呼び、「交流することも、仲間と見られることも望んでいなかった」とし、逆にアルカーイダを政権にとっての脅威と捉えていたという。ピロによれば、尋問日程がすべて終了すると、サッダームは感情的になったという。「私達は外に座り、キューバ葉巻を2、3本吸った。コーヒーを飲み、他愛ない話をした。別れの挨拶をすると彼の目から涙があふれた」という。 またピロは「彼は魅力的で、カリスマ性があり、上品で、ユーモア豊かな人物だった。そう、好感の持てる人物だった」と回想している。 サダム=フセイン元イラク大統領に対する裁判は、国際法廷ではなくバグダードのイラク高等法廷で2005年10月から始まり、シーア派などに対する「人道に対する罪」を犯したとして2006年12月30日に処刑された。

>>29

>>29 モサラベ語、あるいはアンダルス・ロマンス語、またはロマンダルシ語

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%B5%E3%83%...

8世紀から15世紀にかけて、イベリア半島の主に南部の住民によって話されたロマンス語の総称。モサラベ語はイスラム教徒支配地域のアル=アンダルスで発達した言語で、そこに暮らすキリスト教徒住民であるモサラベによって話された。その後、キリスト教徒諸王国によるレコンキスタによって、その上位言語となった諸言語(ガリシア・ポルトガル語、レオン語、カスティーリャ語、ナバーラ・アラゴン語、カタルーニャ語)によって徐々に置き換えられ、15世紀にはほぼ消滅した。しかしながら、現在でも日常の言語使用の中にその残滓を見ることができる。表記にはアラビア文字が使用されアルハミーア(al ‘aǧamíyya)と呼ばれる→アルハミヤー文学

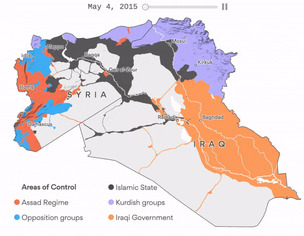

ISIL:イラク・レバントのイスラム国 (レバントは地中海東部沿岸地方の歴史的な名称)

ISIL:イラク・レバントのイスラム国 (レバントは地中海東部沿岸地方の歴史的な名称) ISIS:イラク・シリアのイスラム国/イラク・シャームのイスラム国 (シャームは歴史的大シリア地域を表すアラビア語の異称)

イスラム国家樹立運動を行う過激派テロ組織。イラク、シリア両国の国境付近を中心として一時は両国の相当部分を武力制圧して「国家」樹立を宣言し、シリア領内のラッカを「首都」と宣言したが、承認を行った国家は無い。

2014年8月22日、チャック・ヘーゲル国防長官は記者会見で、ISILの特徴として野蛮な思想と洗練された軍事力、潤沢な資金を併せ持つことを挙げ、「これまでに見たどの組織よりも洗練され、資金も豊富で、単なるテロ組織を超えている」と評した

イラク、イラン、シリア弱体化を狙うサウジアラビア王族のバンダル・ビン・スルターンが影から資金提供をしていた。ただしバンダルが解任された2014年頃からそれまでISILを静観してきたサウジアラビアもISILを非難するようになった。

全盛期の最高指導者は アブー・バクル・アル=バグダーディー(1971- 2019)イラクのサーマッラーに生まれ、2014年にカリフを自称、同年米主導の多国籍軍「生来の決意作戦」により弱体化した。

>>50

>>50 リュートはギターバイオリンなどの起源

紀元前 3100 年以前に古代メソポタミアで発生し、ヨーロッパには主にアンダルシア経由で入ってきました

https://en.wikipedia.org/wiki/Andalusi_classical_musi...

>>35‐38

>>35‐38 クルディスタンとは、トルコ、シリア、イラク、イランの4カ国に跨った地域で大勢のクルド人が少数民族として各国に住み、数十年間にわたって抑圧を受けてきた。各国のクルド人らは、程度は異なるが自治権を求めている。

クルド人の民族主義はオスマン帝国末期の1890年代に高まった。第1次大戦後、1920年代のセーブル条約によりクルド人の独立が約束された。しかし3年後、トルコの初代大統領アタチュルクが合意を破棄。24年批准のローザンヌ条約により、クルド人は中東の新たな国々に分断された。

トルコ・クルド紛争 とは主にトルコ国内において見られるトルコ政府とクルド人の武力を伴う紛争

この紛争はトルコ独立戦争後、即ちオスマン帝国から現代のトルコへの過渡期に始まり今日まで続く

根底にはトルコ人に対するマイノリティであるクルド人のナショナリズムがあり、場合によってはクルド人によるトルコへのテロと表現され、また時にはトルコの内戦であるとされる。トルコは国内のクルド人反政府勢力の拠点がシリア側に存在するとして2016年以降、複数回にわたり内戦で政治的空白区になっていたシリア北部に侵攻。武力勢力の掃討作戦を実施してきた。

2018年12月アメリカは「ISILを打倒した」として、シリアに展開する駐留アメリカ軍の撤収を開始。

2019年トルコ軍によるシリア侵攻

▲ページ最上部

ログサイズ:75 KB 有効レス数:57 削除レス数:2

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

海外掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:イラク共和国