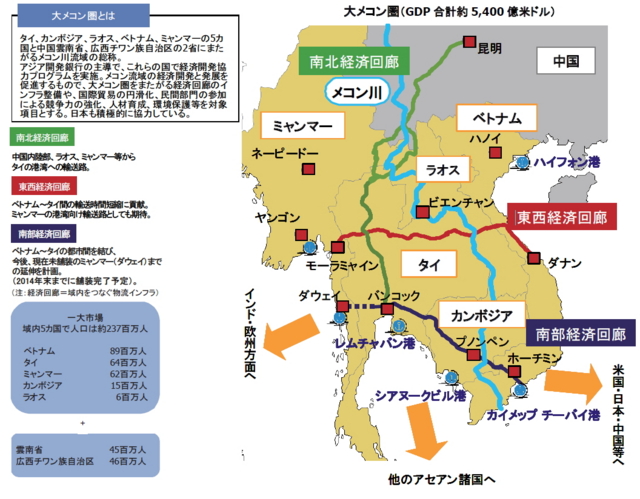

メコン地域

▼ページ最下部

メコン(タイ語由来)川は、チベット高原に源流を発する東南アジア最大の川。約4200km。下流にメコンデルタ(大米作地帯)を形成し南シナ海に抜ける典型的な国際河川

メコン地域とは「陸のASEAN」とも呼ばれ主に、ベトナム・カンボジア・タイ・ミャンマー・ラオスの5か国を示す。

これらの5カ国は,「メコン地域諸国」と呼ばれ、仏教国であることでも知られており

5カ国の総面積は約194万平方キロメートル(日本の国土面積の約5倍),総人口は約2億4000万人にも上ります。

成長著しいアジアの中でも,とりわけ将来の可能性に富んだ地域として,今後の発展が多いに期待されています。

画像ソース https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1407/17/news002.ht...

近年メコン川上流の中国雲南省、広西チワン族自治区を含めた「大メコン圏(GMS)」といった呼称もある

https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/10/fbda9a9ea369d5...

メコン地域とは「陸のASEAN」とも呼ばれ主に、ベトナム・カンボジア・タイ・ミャンマー・ラオスの5か国を示す。

これらの5カ国は,「メコン地域諸国」と呼ばれ、仏教国であることでも知られており

5カ国の総面積は約194万平方キロメートル(日本の国土面積の約5倍),総人口は約2億4000万人にも上ります。

成長著しいアジアの中でも,とりわけ将来の可能性に富んだ地域として,今後の発展が多いに期待されています。

画像ソース https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1407/17/news002.ht...

近年メコン川上流の中国雲南省、広西チワン族自治区を含めた「大メコン圏(GMS)」といった呼称もある

https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/10/fbda9a9ea369d5...

※省略されてます すべて表示...

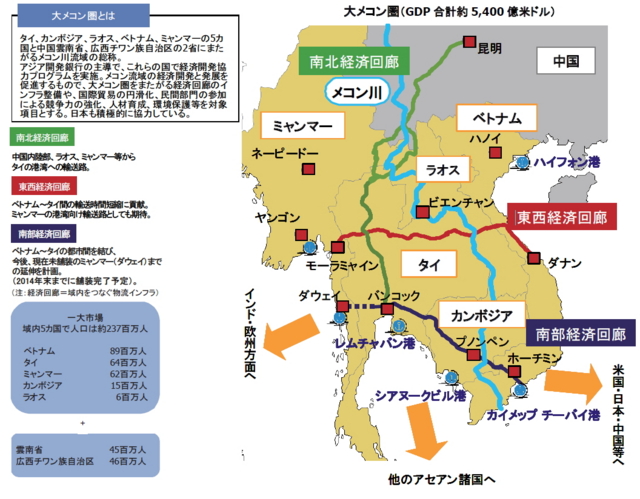

>>9更なるディテールw

>>9更なるディテールw メリル襲撃隊

https://en.wikipedia.org/wiki/Merrill's_Marauder...

ロイ・H・マツモト http://www.discovernikkei.org/ja/interviews/profiles/27...

カリフォルニア出身の日系二世1913年生。第2次大戦中は、MIS(陸軍情報部)としてメリル襲撃隊にて活躍。

日本軍に包囲されたときのメリル襲撃隊の状況

「いつまでこれが続くんだ?」「俺達はどうなるんだ?」「第3大隊はいつになったら助けにくるんだ?」と言いはじめました。

そして私は戦闘中に無神論者がいないことを実感しました。全員が祈っていましたから。私は「ABC」全部の神に祈りました。

アッラー(A)、仏陀(B)、キリスト(C)です。皆助かりたいと思っていました。カトリック教徒の人も何人かいて、手で十字架をきり泣いていました。

ある者は黙り、ある者は恐怖のあまりパニックになっていました。

[YouTubeで再生]

東南アジア王朝年語呂(簡易版)

東南アジア王朝年語呂(簡易版)

手っ取り早く時代観を、という場合のために、東南アジアの年語呂の成立・滅亡年だけの簡易版

http://batarikingyo.com/tonan-azia-goro...

*ベトナムはインドシナ半島東岸、カンボジアはメコン川、タイはチャオプラヤ川、ミャンマーはエーヤワディー川の各流域を母胎として成立しました。

*原型としては、それぞれ『チャンパー(林邑)』『扶南』『ドヴァーラヴァーティー』『ピュー(驃)』が存在した場所に対応をなしています。

*チャンパーはチャム人、扶南はクメール系、ドヴァーラヴァーティーはモン人、ピュー(驃)はビルマ系で、ピュー人は、南下してきた後進のビルマ人に征服されているので、扶南以外はすべて、現在それらの地域の主をなしている民族とは異なっています。

チャム人やモン人はオーストロネシア系です。実際には扶南もまた、オーストロネシア系という説もあります。

これらの地域も、世界の他の多くの地域と同様に、後進の民族によって主導権を奪われ、民族分布も大きく塗り替えられている訳です。

*現在は、ベトナムはベトナム人、カンボジアはクメール人、タイはタイ人(シャム人)、ミャンマーはビルマ人が主要な民族です。

東南アジア王朝年語呂(簡易版)

東南アジア王朝年語呂(簡易版) 手っ取り早く時代観を、という場合のために、東南アジアの年語呂の成立・滅亡年だけの簡易版

http://batarikingyo.com/tonan-azia-goro...

*ベトナムはインドシナ半島東岸、カンボジアはメコン川、タイはチャオプラヤ川、ミャンマーはエーヤワディー川の各流域を母胎として成立しました。

*原型としては、それぞれ『チャンパー(林邑)』『扶南』『ドヴァーラヴァーティー』『ピュー(驃)』が存在した場所に対応をなしています。

*チャンパーはチャム人、扶南はクメール系、ドヴァーラヴァーティーはモン人、ピュー(驃)はビルマ系で、ピュー人は、南下してきた後進のビルマ人に征服されているので、扶南以外はすべて、現在それらの地域の主をなしている民族とは異なっています。

チャム人やモン人はオーストロネシア系です。実際には扶南もまた、オーストロネシア系という説もあります。

これらの地域も、世界の他の多くの地域と同様に、後進の民族によって主導権を奪われ、民族分布も大きく塗り替えられている訳です。

*現在は、ベトナムはベトナム人、カンボジアはクメール人、タイはタイ人(シャム人)、ミャンマーはビルマ人が主要な民族です。

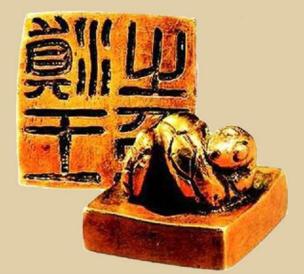

?王之印

?王之印 ?池(てんち)>>8の東岸に面する漢代の石寨山遺跡から出土

福岡から出土した「漢委奴国王」の金印と蛇鈕(蛇の形のつまみ)が共通している

https://ja.wikipedia.org/wiki...テン_(中国史)#?王之印

前漢や後漢、さらに魏や晋の皇帝が、国内の王や周辺の異民族に与えた印綬には、その鈕に亀、馬、羊、駱駝などいろいろな動物図形のものがあり、それぞれの民族集団の特色を捉えた物と見られることである。

倭(人)と西南夷の一つの?国が、中原世界から、同じように「蛇」が民族集団のシンボルと見られていたのは、百越世界と倭、百越世界と雲南を含むメコン圏との関係を考える上で、大変興味深い。

http://www.mekong.ne.jp/linkage/kinin.htm...

史記 西南夷列伝 第56

史記 西南夷列伝 第56 西南夷(蜀の南の夷狄)の君長の国は数十であるが、夜郎国(貴州省)が最大である。

その西方は靡莫(ミモ?)の属で、数十あり、?(てん)国(雲南省)が最大である。

?(てん)から北は、君長の国は数十で、?都(キョウト?)国(四川省)が最大である。

これらはみな頭髪を椎の形に結び、田を耕し、村落を形成している。

http://www.mekong.ne.jp/database/shiki/seinanyi.ht...

夜郎自大

《「史記」西南夷伝にみえる話で、昔、夜郎が漢の強大さを知らずに自分の勢力を誇ったところから》

自分の力量を知らずにいばること。また、そのさま。夜郎大。「夜郎自大な振る舞い」

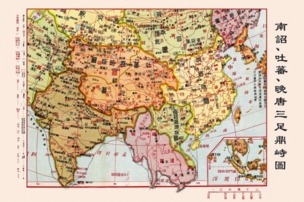

南詔(なんしょう)は、8世紀半ば、中国西南部、雲南地方の?海地区に勃興したチベット・ビルマ語族の王国

南詔(なんしょう)は、8世紀半ば、中国西南部、雲南地方の?海地区に勃興したチベット・ビルマ語族の王国 ?(てん)池地区にまで勢力を拡大し雲南全体の統一に乗り出した南詔は次第に唐と対立するようになった

そこで南詔は雲南西北部に勢力を延ばしていた吐蕃と同盟、754年 唐を全軍覆没。→天宝戦士塚

その後、唐では安史の乱が起こり、吐蕃と南詔は四川南部を攻略。唐の都長安(現・陝西省西安)を一時占領するほどの勢いであった。

(遣唐使同行留学生 阿倍 仲麻呂は国家試験に合格し唐朝において諸官を歴任、最後はハノイの安南都護府に在任し、結局帰国を果たせずに客死した。)

779年、吐蕃・南詔連合軍20万の大軍をもって成都占領を目指したが、すでに国力を回復していた唐軍に撃退された。

この頃、南詔は羊苴?城(現・雲南省大理)に遷都し、大理はこれ以降南詔・大理の定都となった。

829年、長駆して成都を攻略。その後、南詔軍は矛先を南に転じて、東南アジアのビルマ、タイ、ラオス、カンボジアなどを攻め、海の見えるところにまで達したという。

また、ビルマのピューの人々も南詔軍に襲われ、雲南地方に移住させられたという。

859年、時の南詔王世隆はついに皇帝を自称し、国号を大礼国と名乗った。

翌年、南詔軍は中国領ベトナムを攻め、交州(ハノイ)の安南都護府を攻略、おりしも唐は黄巣の乱によってなすすべもなかった。

その後徐々に南詔王室が弱体化、902年宮廷クーデターに遭い、10代164年続いた南詔は滅亡した。

米中、メコン川「管理」巡り対立 東南アに影響力競う 2020年9月8日

米中、メコン川「管理」巡り対立 東南アに影響力競う 2020年9月8日 東南アジア最長の河川、メコン川の管理を巡り、米国と中国が対立している。

中国は降水量や水位などの情報を流域国と共有する新たなデータベースを年内に設ける方針を表明した。

日米欧が支援する流域の多国間組織は反発し、米国は11日に流域国との協力の枠組みを創設する。東南アジアへの中国の影響力拡大を防ぐ狙いだ。

米国が意識するのは中国のメコン川進出だ。

中国の李克強(リー・クォーチャン)首相は8月24日の演説で、メコン川の洪水、干ばつに対応するため流域国とデータを共有するプラットフォームを整備すると明かし

一方、日米欧が支えてきた多国間の枠組み「メコン川委員会(MRC)」は反発。李氏の演説の翌日には事務局が「中国のデータ共有は歓迎するが、(MRCによる)既存のプラットフォームの利用を提案する」という内容の声明を出し

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63583320Y0A900C2...

[YouTubeで再生]

フーコン渓谷

フーコン渓谷

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%BC%E3%82%...

第二次世界大戦では日本が当初ビルマを占領したが、反攻に転じた連合国側のアメリカが、フーコン渓谷を横断してビルマと中国を結ぶレド公路を建設して、抗日戦を続ける中国への補給路を確保することになる。その建設にはアメリカ軍のアフリカ系アメリカ人からなる工兵大隊と中国人の荷役部隊が主力となった。

フーコン渓谷

フーコン渓谷 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%BC%E3%82%...

第二次世界大戦では日本が当初ビルマを占領したが、反攻に転じた連合国側のアメリカが、フーコン渓谷を横断してビルマと中国を結ぶレド公路を建設して、抗日戦を続ける中国への補給路を確保することになる。その建設にはアメリカ軍のアフリカ系アメリカ人からなる工兵大隊と中国人の荷役部隊が主力となった。

バーマイト(Burmite=ビルマの石の意味)、ビルマ産琥珀

バーマイト(Burmite=ビルマの石の意味)、ビルマ産琥珀 ミャンマーのカチン州フーコンバレー地域でのみ産出される琥珀で、産出量が大変少ない稀産琥珀です。

形成された年代は、約9700万年前の白亜紀後期、まだ恐竜が生きていた頃と言われています。

フーコン谷は昔からこはくを産することで知られた。その歴史は数千年にわたるといい、漢代の工芸品にその例が見られる。文献的には現存する中国最古の地方誌「華陽国志」の永昌郡古「哀牢」国の条に、「明帝の永平12年(AD69年)蜀郡の鄭純を太守とした。」の文に続けて「黄金、虎魄(琥珀)、翡翠、孔雀、犀、象…」などを産することが記されている。(ひま話 翡翠の名の由来)

「哀牢」は雲南省西部の永昌盆地を中心に興った国で、こはくはおそらくフーコン谷で採集されたものが交易によって流れてきたのだろう。

http://www.ne.jp/asahi/lapis/fluorite/gallery7/...

黄金の三角地帯 は、世界最大の麻薬密造地帯であった

黄金の三角地帯 は、世界最大の麻薬密造地帯であった 第二次世界大戦後には、中華人民共和国の成立により国を追われた中華民国の 段希文 将軍率いる国民党93師団が、ビルマ政府の支配が希薄なシャン州ワ族地域に入り込み、独立志向の強い少数民族を率いて「半独立国」を形成し、活動資金源にした

>アヘン栽培で資金を稼ぎながら、来るべく「反攻大陸」の日に備えて軍事訓練を続けた彼らの存在は、「麻薬王クンサー」とともにアジアの麻薬ビジネスに大きな影響を与え

国民党の「落人村」=ドイ・メサロン

>国民党第5軍93師団の指揮官だった段希文将軍(Tuan Sii Wang/1911〜1980)の遺体を安置する大理石の墓。将軍の功績を讃えて1982年、メーサロン全体を見下ろすことができる標高1200mの高台に建設されました。段将軍は第2次世界大戦中より、第3軍93師団の指揮官だった李文煥(Lee Wien Fan)将軍とともにタイ北部のビルマ戦線を実効支配してましたが、国民党軍が共産党軍に敗れて以降、両氏が率いるそれぞれの師団はともにミャンマーを経てタイ北部まで南下。資金難のなか麻薬製造・密輸に手を染め国際問題になった時期もありましたが、1972年にタイ国内に定住する意思を表明してタイ国軍の支配下に入り、その後は共産党ゲリラと勇敢に戦いました。共産党の活動が沈静化した後、段将軍の率いる部隊は武装解除して、ここメーサロンの「ムーバーン・サンタキリ」(平和山村)に根をおろし、烏龍茶やライチなどの栽培や観光業などで生計を立てるようになり・・・

>>7

>>7 アカ族は、タイ、ミャンマー、ラオス、中国雲南省の国境に跨る山岳民族

中国ではアカ語を含むハニ諸語の話者が、民族識別工作においてハニ族に分類されている

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E8%AA%...

アカ族の風習には日本と不思議な共通点があり、村の出入り口の門が「鳥居」と「しめ縄」にそっくりなのです

https://en.wikipedia.org/wiki/Akha_peopl...

扶南国

扶南国 1世紀から7世紀にかけてメコン川下流域からチャオプラヤーデルタにかけて栄えたヒンドゥー教・仏教(5世紀以降)の古代国家

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E5%8D%97%E5%9B%...

真臘 550年 - 802年

真臘 550年 - 802年 (チャンラ /日本語読み: しんろう)は、クメール人の王国。中国では真臘、ベトナムではChân Lạpとして知られている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E8%87%9...

クメール王朝 802年 - 1431年(アンコール王朝とも)

クメール王朝 802年 - 1431年(アンコール王朝とも) 9世紀から15世紀まで東南アジアに存在していた王国で、現在のカンボジアのもととなった国であり、これより以前にあったチェンラ王国(真臘)の流れを受け継ぐクメール人の王国である。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A1%E3%83%...

12世紀末、ジャヤーヴァルマン7世の時代に最盛期を迎え、現在のタイ東北部、ラオス、およびベトナムのそれぞれの一部をも領有していた。ジャヤーヴァルマン7世はそれまでの王が掲げていたヒンドゥー教ではなく、仏教を信仰し、アンコール・トム(ノーコー・トム)を始めとする一連の仏教寺院を建立した。また、灌漑設備を建設して農業の振興をはかり、強大な勢力となった。

>>22 ジャヤーヴァルマン7世が死去して激しい後継者争いが行われた結果、クメール王国は弱体化し、1238年にスコータイ王国、1259年にラーンナー王国が独立した。1283年にクビライのモンゴル帝国が侵攻。ジャヤーヴァルマン8世は、1285年と1292年に元朝に朝貢した。宗教的には、13世紀に上座部仏教がインドシナを掌握するまで、ヒンドゥー教や大乗仏教の混じった宗教が信仰されていた。クメール王朝は寺院建築で莫大な国費を費やした上、宗教をめぐる政争で次第に国力が衰えていった。クメール王朝では、王は即位すると新たな寺院を作るものとされていたことから、アンコール・ワットの周囲には千以上にもおよぶ遺跡が残っている。ヒンドゥー教徒のジャヤーヴァルマン8世の治世に廃仏事件が起こり、ヒンドゥー教に由来する題材に彫り直された。1295年に仏教徒のインドラヴァルマン3世(英語版)が8世を殺害し、王位に就いた。

>>22 ジャヤーヴァルマン7世が死去して激しい後継者争いが行われた結果、クメール王国は弱体化し、1238年にスコータイ王国、1259年にラーンナー王国が独立した。1283年にクビライのモンゴル帝国が侵攻。ジャヤーヴァルマン8世は、1285年と1292年に元朝に朝貢した。宗教的には、13世紀に上座部仏教がインドシナを掌握するまで、ヒンドゥー教や大乗仏教の混じった宗教が信仰されていた。クメール王朝は寺院建築で莫大な国費を費やした上、宗教をめぐる政争で次第に国力が衰えていった。クメール王朝では、王は即位すると新たな寺院を作るものとされていたことから、アンコール・ワットの周囲には千以上にもおよぶ遺跡が残っている。ヒンドゥー教徒のジャヤーヴァルマン8世の治世に廃仏事件が起こり、ヒンドゥー教に由来する題材に彫り直された。1295年に仏教徒のインドラヴァルマン3世(英語版)が8世を殺害し、王位に就いた。 1351年にアユタヤ王朝が近隣のタイで建国された。1353年、アンコール・トムへ留学していたファー・グム(英語版)を支援し、ラーンサーン王国が建国された。1378年、スコータイ王国がアユタヤ王朝に征服された。14世紀後半からアユタヤ王朝が勃興し、アユタヤ王朝との戦いによって国力は疲弊。1431年、アユタヤ王朝が侵攻し、クメール帝国の首都アンコール・トムが陥落した。

1431年の首都陥落の後、当時の王はスレイ・サントーに首都を移転

1431年の首都陥落の後、当時の王はスレイ・サントーに首都を移転 しかし、長くは定着せず、プノンペン、ロンヴェク、ウドンと次々に遷都。シャム(当時のタイ)やベトナムからの攻撃を受け、国力は衰退の一途を辿っていきました。かつてクメール帝国が支配していた広大な領土も次々と削られていき、シャムとベトナムからの圧力が増していきます。国として独立を保つのも危うい状態が続きました

カンボジアの暗黒時代

アンコール後時代は中世とも呼ばれ、15世紀初頭からフランスによるカンボジア保護領の始まりである1863年までの歴史時代を指す。信頼できる史料(特に15世紀と16世紀)が非常に少ないため、クメール帝国の衰退を明示する具体的な出来事に関して、科学界が一致して認める正当かつ決定的な説明はこれまでのところ提示されていないが、現代の歴史家の多くは、宗教、王朝、行政、軍事、環境問題、生態系の不均衡など、いくつかの明確かつ緩やかな変化がインドシナの勢力交代と一致しており、解釈するにはこれらすべてを考慮する必要があるというコンセンサスに近づいています。

>1295年に仏教徒のインドラヴァルマン3世が8世を殺害し、王位に就いた。

世俗権力好きな仏教徒って珍しい

ミャンマーとかタイも仏教系だけど血の気多かった時期もあったし まぁそういうもん

メコン下流域は元々カンボジア人が住んでおり 18世紀まではカンボジア領だった

つまりベトナムが不当占領している状態であり 地域に正当な秩序を打ち立てる義務がカンボジアにはある

https://althistory.fandom.com/wiki/Khmer_Empire_(Great_Empir...

世俗権力好きな仏教徒って珍しい

ミャンマーとかタイも仏教系だけど血の気多かった時期もあったし まぁそういうもん

メコン下流域は元々カンボジア人が住んでおり 18世紀まではカンボジア領だった

つまりベトナムが不当占領している状態であり 地域に正当な秩序を打ち立てる義務がカンボジアにはある

https://althistory.fandom.com/wiki/Khmer_Empire_(Great_Empir...

東南アジア大陸部の歴史認識とは

東南アジア大陸部の歴史認識とは 1 植民地支配後も部族国家の歴史引きずる

2 タイに複雑な思い持つラオス、カンボジア

3 ミャンマーに対し恐怖の記憶を持つタイ人

4 東南アジアは一つの地域ではない

https://th-biz.com/historical_perceptions_southea...

[YouTubeで再生]

6:30~

6:30~

圧気発火器

東南アジアにひろく存在した圧気発火器の起源は未詳だが

ドイツの機械技術者であったルドルフ・ディーゼルが東南アジアで使われていた圧気発火器に触れ、ディーゼルエンジンの発明に大きなインスピレーションを与えることになった

6:30~

6:30~ 圧気発火器

東南アジアにひろく存在した圧気発火器の起源は未詳だが

ドイツの機械技術者であったルドルフ・ディーゼルが東南アジアで使われていた圧気発火器に触れ、ディーゼルエンジンの発明に大きなインスピレーションを与えることになった

白い象は インドや東南アジアでは神聖な生き物としてあがめられています。

白い象は インドや東南アジアでは神聖な生き物としてあがめられています。 白象は、タイ(シャム)の古い慣習に由来

伝説によるとタイの王様は気に入らない家臣に対し、神聖な「白象」を贈り物として与えることがありました。家臣はその神聖な動物を敬い、手厚く世話をしなければなりませんでしたが、白象は働きに使えず、維持費(餌代など)が莫大にかかったため、最終的にその家臣は破産に追い込まれた、という話に基づいています。この故事から、「所有者に過大な負担を強いるだけの、役に立たない高価なもの」という意味で「白象(White Elephant)」という言葉が定着しました。

インドにおける白象の扱いは神聖な存在で古くから富、繁栄、幸運と結びつけられてきました。 統治者にとって白い象を所有することは、権力と神の加護の証であり、富と地位の象徴でした。白い象は富をもたらすと信じられており、単なる負担とは見なされませんでした。結論としてインドでは「負担」や「無用の長物」といったネガティブな文脈では捉えられていませんでした。

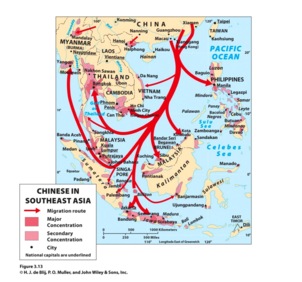

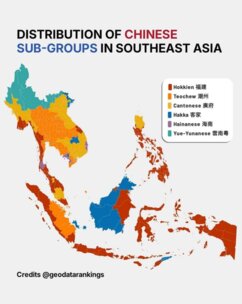

東南アジアの華僑

東南アジアの華僑 https://bbs16.meiwasuisan.com/history/1677006071/084-08...

華僑が最も多く住んでいるのはタイとされ、それにマレーシアが続く。

東南アジアの華人社会は出身省や言語グループによって構成が異なり均一ではない

老華僑は福建省や広東省といった南部沿岸地域が主流だったが、1970年代以降の新華僑は北方語(マンダリン)系統をルーツに持つ

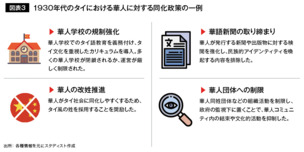

華人に同化を求めたタイ

華人に同化を求めたタイ タイは華僑人口が最も多い国とされるが、そのタイで華僑はあまり目立つ存在ではない。それは1930年代に華人に対して強制的な同化政策が行われた結果である。漢字の使用を禁じ、名前もタイ風に改めさせた。これは、タイで立憲革命が行われた時期にナショナリズムが高揚したためである。1930年代の中国は、日本や欧米の侵略によって大きく乱れていた。そんな時期にタイは華人に対して、タイへの同化を求めたのだ。タイに中華街を作ることや、入り口に漢字を書いた門を立てることさえ禁止した。そのため、タイの華僑が自分は華僑だと名乗るケースは少ない。ほとんどがタイ人との混血を重ね、タイ社会に同化している。タイは「微笑みの国」と呼ばれるが、実際は「外交が上手な国」でもある。中国が混乱し弱体化していた時代には、華僑に同化を求めた。

>>35

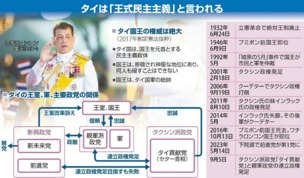

>>35 しかし21世紀になって、中国が米国に次ぐ超大国になると、華僑に対する態度を一変させた。現在のバンコクには中華街があり、そこには漢字で書かれた門も存在する。華僑の多くは経済的に成功し、タイの王族と姻戚関係を結ぶ例も少なくない。近年のタイ政局を語る上で欠かせない、黄色シャツと赤シャツの対立も、この華僑と王族の関係を踏まえると理解しやすい。タイ王室のカラーは黄色だが、もともと黄色は中国の皇帝のカラーでもある。中国の皇帝は黄色い衣服をまとった姿で描かれることが多い。黄色シャツ派はバンコク周辺に住む富裕層や支配階層を中心に構成され、対抗する北部や東北部の農民は赤をシンボルカラーとしている。赤は共産党のカラーに由来するのだろう。タクシンは王室を中心とした支配層と対立しているが、華僑の末裔であり中華系であることに変わりはない。タイは、華僑との混血が進んだ人々が、古くからタイに住んでいた人々を支配している国、と考えてよいと思う。

華僑を追放したベトナム

華僑を追放したベトナム 東南アジア大陸部においてタイと並ぶ大国であるベトナムでは、華僑が置かれた状況はタイと大きく異なる。現在ベトナムに住む華僑は少ない。それはベトナム戦争が終わった1975年に、ベトナム当局が華僑を追い出したからに他ならない。南ベトナム政府関係者やその協力者は小さな船に乗ってベトナムから逃れ、「ボートピープル」と呼ばれ、難破して命を落とした者も多く、その中に多くの華僑が含まれ、香港、マカオの難民収容所の7割はベトナム華人であった。ベトナム戦争当時、南ベトナムには約100万人の華僑が住んでいた。1975年当時のベトナム人口は4,500万人と現在の半分程度だったため、華僑の存在感は大きかった。サイゴンのショロン地区は華僑が多く住む地域として有名だったが、その90%が国外に脱出したとされる。戦争の混乱が収まると華僑は少しずつ戻ってきたものの、その存在感は東南アジア諸国の中では圧倒的に小さい。

>>37

>>37 タイとベトナムでは、インドネシアやマレーシアなど島嶼部に比べて華僑は目立つ存在ではない。これは先に述べたような歴史的背景に起因する。タイは同化政策、ベトナムは追放という手段をとったが、その対応は対照的である。これは、中国と直接国境を接していなかったタイが中国の軍事的脅威を受けず、華僑に対して穏健な対応をとれた一方で、ベトナムは歴史上、常に中国の脅威に晒されており、国民に反中感情が強かったためと思われる。https://lean-operation.com/media/global/kawashima_2501...

▲ページ最上部

ログサイズ:41 KB 有効レス数:36 削除レス数:2

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

海外掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:メコン地域