パキスタン

▼ページ最下部

パキスタンは、南アジアの国家で、イギリス連邦加盟国である。

首都はイスラマバード。

連邦共和制。

4つの州と連邦首都イスラマバード及び連邦直轄地から成る連邦国家。

インドとの対立関係もあり、伝統的に軍部の力が強い。対照的に政党の力は弱い。

独立以来クーデターが繰り返され、政局は常に不安定である。

地方においては部族制社会の伝統が根強く、特に連邦直轄部族地域にその傾向が著しい。

また、南西部のバローチスターン州ではイギリス植民地時代からの独立運動が根強い。

パキスタン憲法は、連邦直轄部族地域では大統領が指示しない限り、

パキスタンの法律が適用されない旨規定しており、部族地域は強い自治権を有している。

法律に代わるものとしてパシュトゥン・ワリというパシュトゥン民族の慣習法が適用されている。

首都はイスラマバード。

連邦共和制。

4つの州と連邦首都イスラマバード及び連邦直轄地から成る連邦国家。

インドとの対立関係もあり、伝統的に軍部の力が強い。対照的に政党の力は弱い。

独立以来クーデターが繰り返され、政局は常に不安定である。

地方においては部族制社会の伝統が根強く、特に連邦直轄部族地域にその傾向が著しい。

また、南西部のバローチスターン州ではイギリス植民地時代からの独立運動が根強い。

パキスタン憲法は、連邦直轄部族地域では大統領が指示しない限り、

パキスタンの法律が適用されない旨規定しており、部族地域は強い自治権を有している。

法律に代わるものとしてパシュトゥン・ワリというパシュトゥン民族の慣習法が適用されている。

※省略されてます すべて表示...

マウリヤ朝

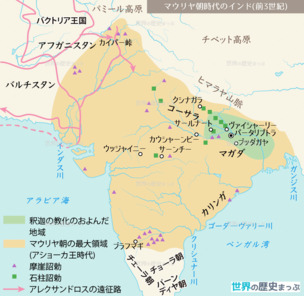

マウリヤ朝 西方からインダス川流域まで到達したアレクサンドロス大王 https://bbs58.meiwasuisan.com/world/1531005573/02... のインド侵入に刺激されて、北インドの都市国家に統一の状況が生まれ、前4世紀末前317年にチャンドラグプタがマガダ国のナンダ朝を倒してマウリヤ朝を建て、北西インドに進出しはじめてインドを統一、都をパータリプトラにおいた。

アショーカ王の時代 前3世紀のマウリヤ朝第3代のアショーカ王は仏教を篤く信仰し仏法(ダルマ)による政治を志し仏典結集などの事業を行った。それによって仏教はインド社会に広く受け入れられた。現在でも各地にこの時つくられた石柱碑、ストゥーパが残されている。

アショーカ王の没後はマウリヤ朝は急速に衰え、その後インドは前2世紀~紀元後3世紀ごろまで、小国が興亡するという長い分裂の時期となった。

まずギリシア系のバクトリアが北西インドに進出し、その王メナンドロスのころ一時栄え、インドにヘレニズムを及ぼしガンダーラ美術が生まれた

まずギリシア系のバクトリアが北西インドに進出し、その王メナンドロスのころ一時栄え、インドにヘレニズムを及ぼしガンダーラ美術が生まれた インド・グリーク朝のメナンドロス1世はガンダーラの最も有名な王である。仏教徒となった彼は『ミリンダ王の問い』として仏典に描かれ、多くの仏教徒によく知られる存在となった。紀元前140年頃にはメナンドロス王は死にインド・グリーク朝の分裂が始まった。https://www.y-history.net/appendix/wh0101-121.htm...

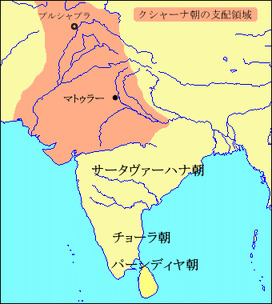

次いでスキタイ系のサカ族が北インドを支配した後、バクトリア地方を支配していた大月氏国から後1世紀頃に興ったクシャーナ朝がインドに進出してきた。

同じく、パルティア系民族により圧迫され、イラン高原からサカ族がガンダーラ地方へ移住した(インド・スキタイ王国)

ただし、その支配は南インドに及ぶことはなかったのでインド全土を統一したとは言えない。

南インドにはサータヴァーハナ朝がインド洋交易で栄えていた。

クシャーナ朝

クシャーナ朝 紀元1世紀中頃に、中央アジアの東西交易路を抑えたイラン系のクシャーン人が力を付け、北西インドにその支配を及ぼしてクシャーナ朝が成立した。そのカニシカ王も仏教はあつく保護したが、この時期の仏教はすでに草創期の仏教と大きく変わり、いわゆる大乗仏教が主流となっていた。これは出家者が自己の救済にとどまらず、広く大衆を救済しようという菩薩信仰によるもので、ナーガールジュナ(竜樹)によってその理論が大成された。大乗仏教はパミールを越えて西域から中国、さらに朝鮮や日本に広がり、北伝仏教とも言われる。それに対して従来の部派仏教のなかで権威のあった上座部仏教は小乗仏教と言われるようになりスリランカから東南アジアに広がっていった。2世紀ごろ全盛期となり都プルシャプラ近郊にはヘレニズムの影響が及び、ガンダーラ様式といわれる多くの仏像彫刻が造られた。陸路ではローマ帝国とも盛んに交易を行っていたが、同じ時期に南インドではサータヴァーハナ朝がインド洋交易圏での海上交易で繁栄していた。サータヴァーハナ朝もローマと盛んに交易を来なったことは、大量のローマ金貨が発見されていることから裏付けられている。

グプタ朝

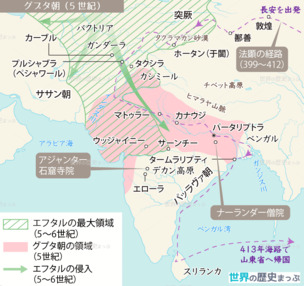

グプタ朝 クシャーナ朝がササン朝 https://bbs58.meiwasuisan.com/world/1531005573/02... に押されて衰退した後、320年にガンジス川中流域に登場したグプタ朝は、ほぼインド全域の統一的な支配を回復するとともに、インド古典文化の黄金期を実現させた。その最も重要な要素がヒンドゥー教の定着である。ヒンドゥー教はインド古来のバラモン教から発達した、シヴァ神やヴィシュヌ神を信仰する多神教であり、この時代は仏教やジャイナ教も依然として保護されていたが、カースト制度と結びついたヒンドゥーの神々への信仰が再び盛んになり、全盛期のチャンドラグプタ2世(在位376年~414年)の宮廷でもバラモンが使っていたサンスクリット語が公用語とされていた。

古代インドでは宗教、文学、哲学にとどまらず、数学、天文学、医学、建築学などの分野の文献もサンスクリット語で書かれている。仏教やジャイナ教でもサンスクリット語と俗語が併用されていた。また南インドのドラヴィダ族も知識人はサンスクリットの読み書きはできたので、サンスクリット語は中世ヨーロッパのラテン語のように古代インド全域に通じる共通語であった。

玄奘や義浄がインドを自由に旅行できたのも、彼らがサンスクリット語を完全にマスターしていたからである。仏典を通してわが国にももたらされ、梵語つまり梵天(ブラフマー神)の言葉として僧たちの教養科目の一つとなった。日本の五十音図はサンスクリット語の文字表に起源するものである。

インド・エフタル(白匈奴) 中央アジアで活動した、トルコ系またはイラン系の騎馬遊牧民

インド・エフタル(白匈奴) 中央アジアで活動した、トルコ系またはイラン系の騎馬遊牧民 5世紀中頃に現在のアフガニスタン東北部に勃興し、周辺のクシャーナ朝後継勢力(キダーラ朝)を滅ぼしてトハリスタン(バクトリア)、ガンダーラを支配下に置いた。これによりサーサーン朝と境を接するようになるが、その王位継承争いに介入してサーサーン朝より歳幣を要求するほどに至り、484年には逆襲をはかって侵攻してきたサーサーン朝軍を撃退するなど数度に渡って大規模な干戈を交えた。さらにインドへと侵入してグプタ朝を脅かし、その衰亡の原因をつくった。

6世紀の前半には中央アジアの大部分を制覇する大帝国へと発展し、東はタリム盆地のホータンまで影響力を及ぼし、北ではテュルク系の鉄勒と境を接し、南はインド亜大陸北西部に至るまで支配下においた。これにより内陸アジアの東西交易路を抑えたエフタルは大いに繁栄し、最盛期を迎えた。しかしその後6世紀の中頃に入ると、鉄勒諸部族を統合して中央アジアの草原地帯に勢力を広げた突厥の力が強大となって脅かされ、558年に突厥とサーサーン朝に挟撃されて10年後に滅ぼされた。エフタルの支配地域は、最初はアム川を境に突厥とサーサーン朝の間で分割されたが、やがて全域が突厥のものとなり、突厥は中央ユーラシアをおおいつくす大帝国に発展した。

ヴァルダナ朝

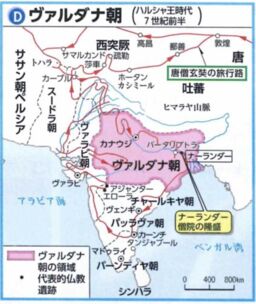

ヴァルダナ朝 グプタ朝>>41の都はパータリプトラ。ヒンドゥー教が民衆に浸透しインド独自のグプタ様式の文化が発達した一方、仏教が最も栄えた。5世紀後半から西北部を遊牧民のエフタルに侵されて衰退した後インドは分裂状態に戻ったが、その中で最も有力で606年にインドの統一を一時的に回復したのがマガダ国のヴァルダナ朝で、都はガンジス川中流の現在のカナウジにあった。その王ハルシャ=ヴァルダナの時代には仏教も保護され、グプタ朝時代に設けられたナーランダー僧院は大乗仏教の仏典研究の中心となった。唐からインドに渡った玄奘や義浄が来て学んだのもこの学院であった。ヴァルダナ朝はハルシャ王の死後、インドはラージプート時代といわれる内部抗争が激しくなり短命に終わった。このころデカン地方にはドラヴィダ系のチャールキヤ朝があって、ヴァルダナ朝の南進を阻止した。6世紀にはビハールとベンガル北部だけを支配するのみとなってその中頃に滅亡した。

ナーランダー僧院は5世紀グプタ朝の王の保護のもとマガダ国の古都ラージャグリハに創建された仏教の教学を学ぶ学院で、7世紀のヴァルダナ朝でも栄え、一時は数千人の学僧を集め、仏教教学を中心に、バラモン教の教学や哲学、医学、天文学、数学などを研究する、総合大学の感があった。ヴァルダナ朝、次のパーラ朝でも保護を受けたが、1200年頃、アフガニスタンから侵攻したイスラーム教徒のゴール朝によって破壊され、インドにおける仏教の繁栄は終わりを告げた。

玄奘(602 - 664)

玄奘(602 - 664) 7世紀初めに現在の河南省に生まれ、隋が倒れ唐が建国した618年、17歳で長安に仏教を学ぶが建国したばかりの都は戦支度に追われ、戦乱の及んでいない四川に赴く。その後各地で仏教を学ぶが、原典に拠るべきであると結論に至りインド行きを決意。しかし出国の許可が下りずやむなく密かに出国629年玄奘26歳であった。昼間は隠れ夜間に西を目指すという苦労をしながら唐の領域を抜けて西域に入りー添付図参照ーついにインドに達しガンダーラに入った。さらに北インド各地を旅して仏跡を尋ねた。そのころのインドはヴァルダナ朝のハルシャ王の時代で、仏教は保護されていたが、ヒンドゥー教も盛んになりつつあった。玄奘はナーランダ寺付属の学校(ナーランダー僧院)で5年間仏典の研究を行った。帰路 https://bbs58.meiwasuisan.com/world/1575597061/01... は多くの仏典を背負い645年に長安に帰国、慈恩寺で仏典の漢訳に従事した。その旅程は弟子たちがまとめた『大唐西域記』、後にそれを種本に呉承恩が『西遊記』を著す。『般若心経』は玄奘の漢訳した経典である。また論疏の中で重要な唯識論を深く学んだ弟子の慈恩大師は法相宗を興した。7世紀の後半に同じくインドに渡った義浄が伝えた経典とともに、唐の仏教の隆盛がもたらされ、天台宗・浄土宗・密教・禅宗など中国独自の展開も始まり、日本も含めてのアジアに広がり定着していく。日本では飛鳥時代の道昭(玄奘に直接教えを受けている)や奈良時代の義淵・玄昉によってもたらされ、南都六宗(他に華厳宗、成実宗、三論宗、倶舎宗、律宗)の一つとなり、薬師寺と興福寺を本山としている。→奈良薬師寺・玄奘三藏院伽藍

シンド州

シンド州 はパキスタン南部、インダス川下流部の州。紀元前3千年頃インダス文明が始まりシンドにも有名な遺跡モヘンジョダロがある。その後アーリア人の移住によりシンドも古代インド文化圏に入った。しかしその後もしばしば西方からの侵入・支配があり、それらが混合して文化が形成されていった。

紀元前6世紀にはアケメネス朝ペルシャに征服され「ヒンドゥシュ州」に組み込まれた。紀元前4世紀にはアレクサンドロス3世(大王)の遠征に続きギリシャ系セレウコス朝に短期間支配された後、マウリヤ朝に征服され、アショーカ王治下では仏教が盛んになった。その後クシャン朝支配下でも仏教は保護された。さらにアケメネス朝ペルシャに支配された。

489年-690年、ラーイ朝が支配した

711年にイスラーム教を奉じるアラブ人が来襲

イスラム以前のシンド州は、アラブ征服前夜に関する研究の対象となってきましたが、中世後期まで現存する歴史はなく、王朝に関する決定的な考古学的証拠は見つかっていません

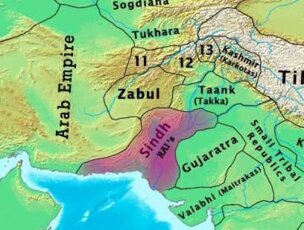

イスラーム教勢力のインドへの進出は早く、711年に最初の大規模な侵攻がインダス川下流のシンド地方で始まった。ウマイヤ朝 https://bbs58.meiwasuisan.com/world/1531005573/02... のイラク総督ハッジャージュがムハンマド=ビン=カーシムの遠征軍は翌712年、シンド王を戦死させその地を征服した。711年はウマイヤ朝がイベリア半島で西ゴート王国を滅ぼした年でもある。しかしウマイヤ朝の内紛やインドのヒンドゥー勢力であるラージプート諸国の抵抗もあって、イスラーム勢力の支配はシンド地方より東にはは広がらなかった。

イスラーム教勢力のインドへの進出は早く、711年に最初の大規模な侵攻がインダス川下流のシンド地方で始まった。ウマイヤ朝 https://bbs58.meiwasuisan.com/world/1531005573/02... のイラク総督ハッジャージュがムハンマド=ビン=カーシムの遠征軍は翌712年、シンド王を戦死させその地を征服した。711年はウマイヤ朝がイベリア半島で西ゴート王国を滅ぼした年でもある。しかしウマイヤ朝の内紛やインドのヒンドゥー勢力であるラージプート諸国の抵抗もあって、イスラーム勢力の支配はシンド地方より東にはは広がらなかった。 インドにおける7世紀後半のヴァルダナ朝滅亡から、13世紀初めのイスラム政権デリー=スルタン朝の成立までの、北インドの分裂時代をラージプート時代という。いくつかのヒンドゥー教を奉じる王国(その国王がマハーラージャ)に分かれて争ったが、8世紀から始まるイスラーム勢力の侵入をうけ、分裂していたため撃退することができず、13世紀初めには北インドにイスラーム政権が成立した。ラージプートとは、サンスクリット語のラージャプトラ(王子の意味)の訛った言葉で、正統的なクシャトリヤの子孫であることを意味する。ラージプート諸国の中の最も有力であったのは、北インドを支配したプラティーハーラ朝(都カナウジ)である。他の地方政権で非ラージプートであるベンガル地方のパーラ朝、デカン高原のラーシュトラクータ朝と7~10世紀に三つどもえの抗争を行った。

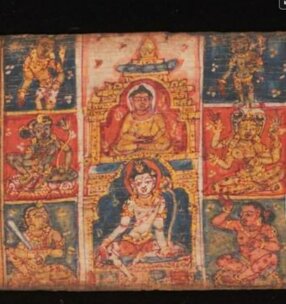

インドに大乗仏教 >>37 が成立して、広く衆生の救済をめざすこととなると、民間のヒンドゥー教の呪術的な信仰と融合し、秘伝的な儀式(護摩を焚くなど)や修行、曼荼羅などの神秘的な図像、声明などの音響的な効果などを秘密仏教が生まれた。そのような仏教の教義は一般人には理解できないものなので密教(タントラ)といい、それに対して経典によってその教えが示されていて誰でも解明できる仏教を顕教という。密教は6世紀ごろベンガルやカシミールに起こり、チベット仏教にも取り入れられ、中国にも伝わって中国仏教の中で独自に発展し、真言宗が成立した。真言宗は平安時代に空海が日本に伝え、東密と言われる。天台宗を伝えた最澄も密教を学んでおり、天台宗の密教は台密という。

インドに大乗仏教 >>37 が成立して、広く衆生の救済をめざすこととなると、民間のヒンドゥー教の呪術的な信仰と融合し、秘伝的な儀式(護摩を焚くなど)や修行、曼荼羅などの神秘的な図像、声明などの音響的な効果などを秘密仏教が生まれた。そのような仏教の教義は一般人には理解できないものなので密教(タントラ)といい、それに対して経典によってその教えが示されていて誰でも解明できる仏教を顕教という。密教は6世紀ごろベンガルやカシミールに起こり、チベット仏教にも取り入れられ、中国にも伝わって中国仏教の中で独自に発展し、真言宗が成立した。真言宗は平安時代に空海が日本に伝え、東密と言われる。天台宗を伝えた最澄も密教を学んでおり、天台宗の密教は台密という。 密教はその姿勢が現実にまた民衆に迎合するにつれて、次第にその宗教性を失って行き、またヒンドゥー教的要素の増大と共に逆にヒンドゥー教に吸収されて行く。密教は現世的であるという特色から政治と結びつきが深い。とくにグプタ朝、パッラヴァ朝、パーラ朝 >>48 などの庇護を受けており、その中でもベンガルとオリッサ(東インド)を支配したパーラ朝の最初・最大の王ゴーパーラ(770年ころ即位)はガンジス河畔に壮大なヴィクラマシラー寺院を建立しその下に百八の寺院を擁しインド各地はもとより、チベット、ネパール、中国、ジャヴァ、スマトラなどの留学生もここで学び、この時期の仏教美術はパーラ様式とも言われ、チベットや東南アジアにも大きな影響を与えている。

962年アフガニスタンのガズナに起こったトルコ系のイスラーム王朝ガズナ朝は、イラン東部からアフガニスタン、インドの一部まで支配した。もとはサーマーン朝に仕えるマムルークの親衛隊長であったアルプテギンは独立政権を樹立した。アルプテギンの死後セブクテギンがガズナ朝の君主となり、北方のカラ=ハン朝と争い、さらに東方の肥沃なインドのパンジャブ地方に進出した。これがイスラーム勢力のインド進出の最初であった。セブクテギンの子のマフムード(在位998~1030年)はガズナ朝の全盛期をもたらし、アフガニスタン、イランを平定して1008年にはさらにカイバル峠を越えてインドの北西部パンジャーブ地方に進出した。さらにインド内部に前後17回も出兵しヒンドゥー教のラージプート諸侯と戦い、1018年には都カナウジを攻略し、北インドのプラティーハーラ朝を滅ぼした。彼は「ガズナのマフムード」と云われてインドのヒンドゥー教徒に記憶されている。しかし彼のインド遠征はもっぱら財宝の略奪を目的としておりガンジス流域の北インドを恒久的に支配しようとするものではなかった。1030年マフムードが死ぬと後継を巡って内紛が生じ弱体化した。

962年アフガニスタンのガズナに起こったトルコ系のイスラーム王朝ガズナ朝は、イラン東部からアフガニスタン、インドの一部まで支配した。もとはサーマーン朝に仕えるマムルークの親衛隊長であったアルプテギンは独立政権を樹立した。アルプテギンの死後セブクテギンがガズナ朝の君主となり、北方のカラ=ハン朝と争い、さらに東方の肥沃なインドのパンジャブ地方に進出した。これがイスラーム勢力のインド進出の最初であった。セブクテギンの子のマフムード(在位998~1030年)はガズナ朝の全盛期をもたらし、アフガニスタン、イランを平定して1008年にはさらにカイバル峠を越えてインドの北西部パンジャーブ地方に進出した。さらにインド内部に前後17回も出兵しヒンドゥー教のラージプート諸侯と戦い、1018年には都カナウジを攻略し、北インドのプラティーハーラ朝を滅ぼした。彼は「ガズナのマフムード」と云われてインドのヒンドゥー教徒に記憶されている。しかし彼のインド遠征はもっぱら財宝の略奪を目的としておりガンジス流域の北インドを恒久的に支配しようとするものではなかった。1030年マフムードが死ぬと後継を巡って内紛が生じ弱体化した。 1040年西方のセルジューク人に敗れて王国の西半分を失うとそれまでガズナ朝に従っていたトルコ系やアフガン系の豪族が各地で自立し、その中から出たゴール朝がアフガニスタンに自立した。しかしガズナ朝は専ら関心をアフガニスタンに向け、インドに目を向けることはなかった。国境を接する北インドのヒンドゥー系であるラージプート諸侯もイスラームの侵攻を受けることがなかったので相互抗争にふけっていた。アフガニスタンでは1163年にゴール朝が徐々に勢力を拡大し1173年にはガズナを占領。ゴール朝は西のホラズムに備えながら、東のパンジャーブのガズナ朝の征服に乗り出し、1186年ガズナ朝はゴール朝に滅ぼされた。

1040年西方のセルジューク人に敗れて王国の西半分を失うとそれまでガズナ朝に従っていたトルコ系やアフガン系の豪族が各地で自立し、その中から出たゴール朝がアフガニスタンに自立した。しかしガズナ朝は専ら関心をアフガニスタンに向け、インドに目を向けることはなかった。国境を接する北インドのヒンドゥー系であるラージプート諸侯もイスラームの侵攻を受けることがなかったので相互抗争にふけっていた。アフガニスタンでは1163年にゴール朝が徐々に勢力を拡大し1173年にはガズナを占領。ゴール朝は西のホラズムに備えながら、東のパンジャーブのガズナ朝の征服に乗り出し、1186年ガズナ朝はゴール朝に滅ぼされた。 パーラ朝 >>48 は仏教が最後の保護を受けた時期となった。

1203年ゴール朝のイクティヤール・ウッディーンの率いる軍隊によってヴィクラマシラー僧院、ナーランダー僧院が底的に破壊強奪し尽くされ、インドにおける仏教はほぼ消滅した。僧たちは大挙してネパール、チベット、ビルマへと難を避けた。インドの仏教はその後も細々と存続したが、この逃避は事実上の終末を意味する象徴的出来事となった。僧侶がさった後、信者たちはヒンドゥー教に吸収されるか、イスラーム教に改宗した。

ゴール朝のムハンマドは、その後、北インドの統治を部下(マムルーク:奴隷兵士)のクトゥブ=ウッディーン=アイバクに任せ、自らはガズナに戻ったが1206年に暗殺され、分裂状態となりアフガニスタン、イラン方面に残ったゴール朝は1215年にホラズムによって滅ぼされた。

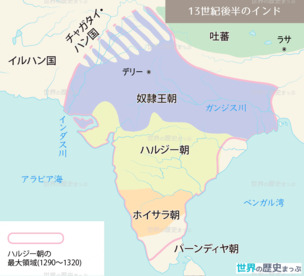

ゴール朝のムハンマドは、その後、北インドの統治を部下(マムルーク:奴隷兵士)のクトゥブ=ウッディーン=アイバクに任せ、自らはガズナに戻ったが1206年に暗殺され、分裂状態となりアフガニスタン、イラン方面に残ったゴール朝は1215年にホラズムによって滅ぼされた。 北インドのデリーには1206年、アイバクが自立しインドに最初のイスラーム王朝が成立。「奴隷王朝」と呼ばれるのは、最初のスルタンのアイバクがマムルーク出身で、歴代のスルタンが奴隷またはその直系子孫の出身であったからである。(因みに1206年はモンゴルのチンギスハーンがハンの位についた年) 奴隷王朝は1241年、57年の二度、中央アジアのモンゴル国家チャガタイ=ハン国に侵攻され、さらに1285年、87年にはイランのモンゴル国家イル=ハン国軍の侵攻を受けて混乱し1290年に滅亡する。ハン国は再三インドに侵攻しデリーを攻撃したが、持ちこたえたトルコ系ジャラールッディーンが第2代スルタンとなりハルジー朝を建国。一方南インドには盛んに遠征軍を送り、インド南端のパーンディヤ朝の王を敗死させ、ほぼインド全土を支配した。 ハルジー朝のアラー=ウッディーンは、モンゴル軍との戦いや南インドへの遠征のために、財政を安定させる必要に迫られ税制改革を行った。それはヒンドゥー教徒など非イスラーム教徒から、ジズヤ(人頭税)を徴収する際、納税者の財力に応じて三段階に分けて課税し貨幣で納めさせた。また従来は村落の有力者が徴税を請け負っていたがそれらを排除し、直接納税させることにした。これらの税制は1526年のムガル帝国にも継承されることとなる。

[YouTubeで再生]

奴隷王朝(1206~90)ハルジー朝(1290~1320)トゥグルク朝(1320~1413)サイイド朝(1414~51)ロディー朝(1451~1526)の5王朝はいずれもデリーを拠点とし王がスルタンを称したのでデリー=スルタン朝という。

奴隷王朝(1206~90)ハルジー朝(1290~1320)トゥグルク朝(1320~1413)サイイド朝(1414~51)ロディー朝(1451~1526)の5王朝はいずれもデリーを拠点とし王がスルタンを称したのでデリー=スルタン朝という。

ハルジー朝の将軍ギャースッディーン=トゥグルクは、内紛で混乱したすきに実権を握りトゥグルク朝が成立。トゥグルクもハルジーと同じくトルコ系ムスリムであったが、開墾の奨励や潅漑施設の拡充などに努めイスラーム政権の安定を図った。デカン高原を征服しその支配は南インドにも及んだが地方政権が分立した。トゥグルク朝期の1334~40年にかけてモロッコ生まれの大旅行家イブン=バットゥータがインドに訪れスルタンに仕えた詳細な記録を『三大陸周遊記』に残しトゥグルクの善政と残虐な刑罰を伝えている。

1398年ティムールがインド遠征に乗りだしデリーに入城、トゥグルク朝スルタンは逃亡しデリー市民多数が殺戮された。ティムール軍は奪った財宝と多数の捕虜を伴いわずか15日後にはサマルカンドに引き上げた。ティムールはインドを恒常的に支配する意図はなく、デリーは部将ヒズル=ハーンがティムールの代官として統治した後1414年にトゥグルク朝を滅ぼしサイイド朝を建国した。サイイドとはムハンマドの血筋にある者の意味。ティムール朝シャー=ルフの保護を受けていたがその死後衰え、1451年ロディー朝に替わった。ロディー朝はデリー=スルタン5王朝唯一のアフガン系で、アフガンの有力部族の連合政権的性格が強い。パンジャーブ地方に起こりデリーに迎えられて建国した。1526年パーニーパットの戦いでバーブルの率いるムガル帝国軍に敗れ滅亡。

奴隷王朝(1206~90)ハルジー朝(1290~1320)トゥグルク朝(1320~1413)サイイド朝(1414~51)ロディー朝(1451~1526)の5王朝はいずれもデリーを拠点とし王がスルタンを称したのでデリー=スルタン朝という。

奴隷王朝(1206~90)ハルジー朝(1290~1320)トゥグルク朝(1320~1413)サイイド朝(1414~51)ロディー朝(1451~1526)の5王朝はいずれもデリーを拠点とし王がスルタンを称したのでデリー=スルタン朝という。 ハルジー朝の将軍ギャースッディーン=トゥグルクは、内紛で混乱したすきに実権を握りトゥグルク朝が成立。トゥグルクもハルジーと同じくトルコ系ムスリムであったが、開墾の奨励や潅漑施設の拡充などに努めイスラーム政権の安定を図った。デカン高原を征服しその支配は南インドにも及んだが地方政権が分立した。トゥグルク朝期の1334~40年にかけてモロッコ生まれの大旅行家イブン=バットゥータがインドに訪れスルタンに仕えた詳細な記録を『三大陸周遊記』に残しトゥグルクの善政と残虐な刑罰を伝えている。

1398年ティムールがインド遠征に乗りだしデリーに入城、トゥグルク朝スルタンは逃亡しデリー市民多数が殺戮された。ティムール軍は奪った財宝と多数の捕虜を伴いわずか15日後にはサマルカンドに引き上げた。ティムールはインドを恒常的に支配する意図はなく、デリーは部将ヒズル=ハーンがティムールの代官として統治した後1414年にトゥグルク朝を滅ぼしサイイド朝を建国した。サイイドとはムハンマドの血筋にある者の意味。ティムール朝シャー=ルフの保護を受けていたがその死後衰え、1451年ロディー朝に替わった。ロディー朝はデリー=スルタン5王朝唯一のアフガン系で、アフガンの有力部族の連合政権的性格が強い。パンジャーブ地方に起こりデリーに迎えられて建国した。1526年パーニーパットの戦いでバーブルの率いるムガル帝国軍に敗れ滅亡。

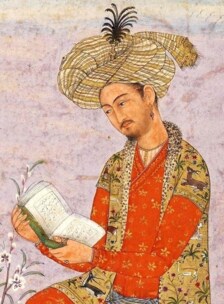

バーブル 1483 - 1530 ムガル帝国の創始者(ムガルとはモンゴルのこと)

バーブル 1483 - 1530 ムガル帝国の創始者(ムガルとはモンゴルのこと) ティムール https://bbs58.meiwasuisan.com/world/1575597061/03... の血を引くフェルガナ君主とチンギス=ハンの血を引くモグーリスタン=ハン国の王女の子としてアンディジャンに生まれる。トルコ系民族でトルコ語を話し、ペルシア語・アラビア語にも通じていた。バーブルは11歳の時、父が事故死したためフェルガナの君主となり一族間の争いの中で生き残ってウズベク人のシャイバニによってティムール帝国が滅亡すると、その再興をめざしてサマルカンドを二度にわたって奪還した。しかしシャイバニ朝と抗争は激しく1504年、21歳の時にサマルカンドを追われて南のアフガニスタンのカーブルに移りそこに小王国を築いた。その後カーブルを拠点にしばしば肥沃な地をねらって北インドに侵入し勢力を扶植した。1514年のチャルディラーンの戦い https://bbs58.meiwasuisan.com/world/1426389345/03... でサファヴィー朝が敗れ、援軍が期待できなくなりサマルカンド奪還は極めて困難だと考えるようになる。またこの負因からバーブルは自軍にも銃火器を導入し、1526年パーニーパットの戦いで約8倍の兵力をもったロディー朝イブラーヒームの軍を破り、ムガル帝国を建国。日記風の回想録『バーブル=ナーマ』は16世紀アジアの貴重な資料となっている

[YouTubeで再生]

ムガル帝国はイスラーム教(スンナ派)を奉じ、公用語はペルシア語が用いられた。文化面ではデリー=スルタン朝に始まるイスラーム文化とインド文化の融合が進む。

ムガル帝国はイスラーム教(スンナ派)を奉じ、公用語はペルシア語が用いられた。文化面ではデリー=スルタン朝に始まるイスラーム文化とインド文化の融合が進む。

バーブルの頃はまだデリー周辺を支配しているに過ぎず、また第2代のフマーユーンはベンガル地方のアフガン勢力によってデリーを追われ北インドにはスール朝が成立した。1555年にフマーユーンがデリーを奪還しムガル帝国支配を復活。16世紀後半の第3代アクバル帝の時に現在の北インド、パキスタン、アフガニスタンの一部、バングラディシュを含む領域を支配し帝国の全盛期を迎える。アクバル帝は特にインドの多数派であるヒンドゥー教徒との融和に意を注ぎ、1564年に非ムスリムへの人頭税(ジズヤ)を廃止するなどの融和策を採った。続くジャハンギール、シャー=ジャハーンの17世紀前半までが全盛期でデリーに新都を築き遷都した。17世紀後半のアウラングゼーブ帝期にジズヤを復活させ、反発したヒンドゥー教徒を弾圧をはじめデカンのマラーター王国、パンジャブのシク教徒などがムガル帝国に抵抗し次第に地方政権として自立するようになる。またポルトガルのインド進出は16世紀に著しくなったがムガル帝国にとって深刻な脅威ではなかった。しかしシャー=ジャハーンの17世紀からイギリス東インド会社とフランス東インド会社の商館がインドに置かれまず経済的な面での進出を開始した。18世紀中頃イギリス東インド会社によるインド植民地化 https://bbs16.meiwasuisan.com/history/1677006071/02... が進みムガル帝国の領域は縮小、1858年のインド大反乱(反英闘争)が鎮圧された際に滅亡した。>>26に続く

ムガル帝国はイスラーム教(スンナ派)を奉じ、公用語はペルシア語が用いられた。文化面ではデリー=スルタン朝に始まるイスラーム文化とインド文化の融合が進む。

ムガル帝国はイスラーム教(スンナ派)を奉じ、公用語はペルシア語が用いられた。文化面ではデリー=スルタン朝に始まるイスラーム文化とインド文化の融合が進む。 バーブルの頃はまだデリー周辺を支配しているに過ぎず、また第2代のフマーユーンはベンガル地方のアフガン勢力によってデリーを追われ北インドにはスール朝が成立した。1555年にフマーユーンがデリーを奪還しムガル帝国支配を復活。16世紀後半の第3代アクバル帝の時に現在の北インド、パキスタン、アフガニスタンの一部、バングラディシュを含む領域を支配し帝国の全盛期を迎える。アクバル帝は特にインドの多数派であるヒンドゥー教徒との融和に意を注ぎ、1564年に非ムスリムへの人頭税(ジズヤ)を廃止するなどの融和策を採った。続くジャハンギール、シャー=ジャハーンの17世紀前半までが全盛期でデリーに新都を築き遷都した。17世紀後半のアウラングゼーブ帝期にジズヤを復活させ、反発したヒンドゥー教徒を弾圧をはじめデカンのマラーター王国、パンジャブのシク教徒などがムガル帝国に抵抗し次第に地方政権として自立するようになる。またポルトガルのインド進出は16世紀に著しくなったがムガル帝国にとって深刻な脅威ではなかった。しかしシャー=ジャハーンの17世紀からイギリス東インド会社とフランス東インド会社の商館がインドに置かれまず経済的な面での進出を開始した。18世紀中頃イギリス東インド会社によるインド植民地化 https://bbs16.meiwasuisan.com/history/1677006071/02... が進みムガル帝国の領域は縮小、1858年のインド大反乱(反英闘争)が鎮圧された際に滅亡した。>>26に続く

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1783158?display=...

パキスタン南西部 列車が襲撃され多数の人質 反政府過激派組織が犯行声明

日本人も中国人と間違えられ標的になっちゃうんだよね。

パキスタン南西部 列車が襲撃され多数の人質 反政府過激派組織が犯行声明

日本人も中国人と間違えられ標的になっちゃうんだよね。

ہینڈ بال

▲ページ最上部

ログサイズ:60 KB 有効レス数:58 削除レス数:5

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

海外掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:パキスタン